Par Didier BUFFET

Scrutateur attentif et responsable de la Société

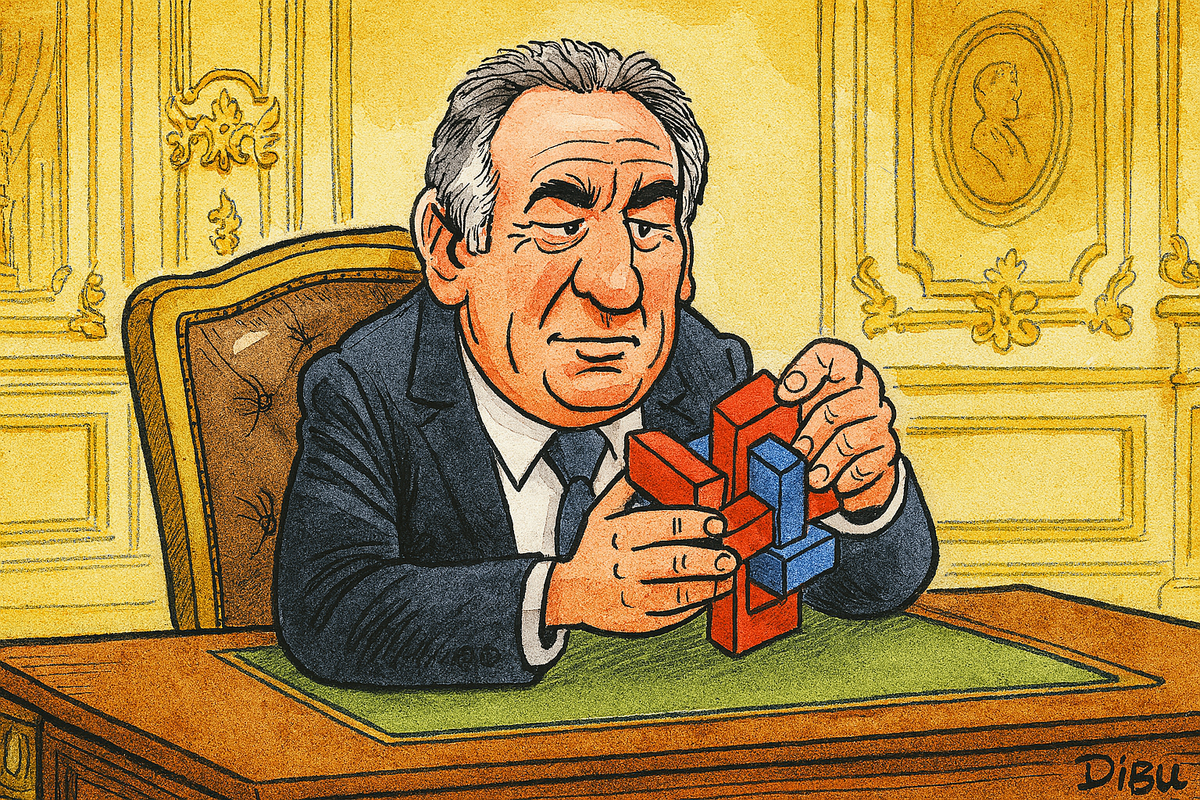

Un « budget 2025 » qui s'annonce sanglant

Le débat autour du budget 2025 en France suscite une profonde anxiété parmi la population. Le Premier Ministre François Bayrou a prévenu qu'il faudra trouver au moins 40 milliards d'euros d'économies par an sur les prochaines années, soit autour de 100 à 120 milliards d'euros d'ici 2028. Une telle cure d'austérité, inédite depuis des décennies, fait redouter le pire. On entend déjà dire que « ça va saigner » – et pas qu'un peu. Ces coupes budgétaires drastiques interviennent dans un contexte où la dette publique française atteint environ 3 300 milliards d'euros (près de 115 % du PIB, quasi le double du seuil de 60 % fixé par Maastricht) après avoir enflé de 1000 milliards depuis 2017. Le dérapage des déficits a placé la France parmi les plus mauvais élèves de la zone euro en 2023, avec un déficit public à 5,5 % du PIB – bien au-delà de la limite de 3 %. Certes, la crise du Covid-19 a creusé les comptes de tous les pays européens, mais notre pays se distingue par l'ampleur de son dérapage. En d'autres termes, la France paye aujourd'hui des années de laxisme budgétaire et de « quoi qu'il en coûte », et l'atterrissage s'annonce brutal. Ce retour forcé à la rigueur est d'autant plus difficile à accepter que les citoyens n'ont pas le sentiment d'être responsables des erreurs passées. Pendant des années, on a laissé filer la dépense publique tout en accordant des baisses d'impôts aux plus aisés, misant sur une hypothétique relance par le haut. Emmanuel Macron, un temps qualifié ironiquement de « Mozart de la finance », a ainsi supprimé l'ISF en 2018 et instauré une flat tax sur le capital, persuadé que la richesse des plus fortunés allait « ruisseler » vers le reste de l'économie. Il n'en a rien été : un rapport officiel de France Stratégie a conclu que ces réformes fiscales n'ont pas stimulé l'investissement, mais ont surtout accru la concentration des dividendes chez les plus riches. En clair, le "ruissellement" promis n'a pas eu lieu – c'est un échec total. Des milliards d'euros de cadeaux fiscaux ont été consentis en pure perte, et aujourd'hui la collectivité doit combler les déficits creusés en partie par ces choix discutables. Il est compréhensible que le Français moyen se sente floué lorsqu'on lui demande maintenant de se serrer la ceinture.

Une injustice fiscale flagrante

Si un effort national est nécessaire pour redresser les comptes, encore faut-il qu'il soit équitablement réparti. Or, beaucoup craignent que la rigueur à venir ne fasse porter l'essentiel du fardeau aux classes moyenne et populaire, épargnant de facto les plus riches. C'est inacceptable sur le plan de la justice sociale. Comment justifier que les Français modestes paient l'addition de politiques passées qui ont principalement bénéficié aux grandes fortunes et aux multinationales ? Depuis 2017, les plus riches ont vu leur situation s'améliorer : leurs impôts ont baissé tandis que leur patrimoine explosait. Les milliardaires français ont doublé leur richesse en quelques années seulement – les cinq plus grandes fortunes de France ont vu leur richesse totale doubler depuis 2020 – au point que les 5 plus riches possèdent à eux seuls autant que les 40 % les plus pauvres du pays. Plus largement, les inégalités se sont creusées : en 1985, le 1 % des Français les plus riches détenaient 16 % de la richesse nationale, ils en détiennent désormais un quart. Cette concentration extrême des richesses, accentuée pendant la pandémie par les plans de soutien publics, choque l'opinion. Elle alimente le sentiment que les sacrifices n'ont pas été partagés équitablement. Dans ce contexte, demander un effort supplémentaire "sans hausse d'impôts" – comme l'exige déjà la droite parlementaire – revient à protéger encore les ultra-riches et à faire payer les autres. Laurent Wauquiez et son camp Les Républicains réclament un budget « 0 % de hausse d'impôts » financé 100 % par des économies sur la dépense publique, accompagné d'une chasse accrue à la fraude sociale. Certes, lutter contre les abus est nécessaire, mais on ne comblera pas 40 milliards d'euros par de seules "petites économies" sur les arrêts maladie fictifs ou les allocations indues. Ces fraudes existent (l'Assurance Maladie a détecté 42 millions d'euros de faux arrêts de travail en 2024, un chiffre en forte hausse), et il faut les combattre sans faiblesse. Mais même en éradiquant chaque euro de fraude aux prestations sociales, on resterait très loin du compte. Il est donc illusoire et malhonnête de faire croire que l'effort budgétaire pourra se faire sans la moindre contribution fiscale des plus aisés. Les classes moyennes et modestes n'accepteront les sacrifices que si les plus riches sont mis à contribution à la hauteur de leurs moyens. Cela implique de remettre sur la table des mesures de justice fiscale: pourquoi pas une contribution exceptionnelle sur les "super-profits" ou un impôt minimal sur les ultrariches ? Une proposition de taxe « Zucman » (2 % de taxation sur les patrimoines dépassant 100 millions d'euros) a bien été votée à l'Assemblée en 2025, mais le Sénat l'a rejetée en bloc. Cette taxe visait environ 1 800 personnes en France et pouvait rapporter jusqu'à 20 milliards d'euros selon ses promoteurs – soit la moitié de l'objectif d'économies annuelles. Son rejet, sous la pression de la droite sénatoriale, donne le sentiment que nos dirigeants préfèrent protéger 1 800 multi-millionnaires plutôt que 67 millions de compatriotes. « Sommes-nous devenus une ploutocratie ? » s'est indigné un sénateur écologiste face à ce blocage. À force de ménager systématiquement une infime minorité privilégiée, on normalise une profonde injustice. Il est temps d'expliquer aux plus fortunés – grands patrons, actionnaires, milliardaires de la tech ou de la pharma – qu'eux aussi doivent participer « d'une façon décente à l'effort commun ». Le patriotisme, ce n'est pas confondre la patrie avec son compte en banque : c'est accepter de contribuer, selon ses capacités, au redressement national. Si certains menacent de quitter la France pour échapper à l'impôt, qu'à cela ne tienne : on peut très bien imaginer des dispositifs pour continuer à les imposer même s'ils s'exilent, comme le proposait la taxe Zucman (elle prévoyait de rendre l'impôt dû pendant 5 ans après un départ à l'étranger). Plus les ultra-riches donneront, moins il faudra ponctionner ceux qui n'arrivent déjà pas à boucler leurs fins de mois. C'est une question élémentaire de justice et de cohésion sociale.

Des dépenses militaires en hausse, des priorités contestées

Parmi les incohérences qui troublent les Français, il y a aussi le contraste entre la rigueur tous azimuts et l'augmentation massive des dépenses militaires. D'un côté, on nous explique qu'il faut "faire des économies partout", que chaque euro public sera scruté. De l'autre, le Président Macron annonce fièrement un effort de défense sans précédent : le budget des armées va doubler entre 2017 et 2027, passant de 32 à 64 milliards d'euros par an d'ici 2027. Dès l'an prochain, on ajouterait 3,5 milliards de crédit supplémentaire aux armées, et encore 3 milliards en 2027. Bien sûr, chacun comprend la nécessité de moderniser nos forces et de garantir la souveraineté nationale dans un contexte géopolitique tendu (guerre en Ukraine, menaces multiformes). Mais ce rythme d'augmentation interpelle : il est bien plus rapide que prévu initialement (les 64 milliards étaient visés pour 2030, désormais ce sera 2027). Et surtout, ce choix budgétaire lourd intervient en pleine cure d'austérité. Le gouvernement affirme que ces milliards additionnels pour la Défense seront financés "par la croissance économique" – un pari optimiste, sinon hasardeux. Beaucoup de citoyens y voient plutôt la marque d'une priorité politique : Macron mise sur le "tout-militaire", quitte à rogner ailleurs, et cette posture de "va-t-en-guerre" en agace plus d'un. Ne soyons pas naïfs : la sécurité du pays est primordiale, mais d'autres choix stratégiques existent. Pourquoi la France ne pousserait-elle pas davantage vers une Défense européenne mutualisée de certaines capacités, afin d'éviter les doubles emplois coûteux ? Mutualiser certains programmes au niveau de l'UE permettrait de partager le fardeau financier, tout en renforçant la coopération. De même, faut-il persister à vouloir tenir un rang de grande puissance militaire seul, quand nos partenaires pourraient contribuer ? En temps de vaches maigres budgétaires, chaque euro compte, et l'opinion publique peine à suivre la logique d'un État prêt à sabrer dans la santé ou l'éducation tout en débloquant des dizaines de milliards pour des chars, des avions ou des missiles. Le sentiment d'incohérence est renforcé par la communication du pouvoir : on dramatise énormément la situation financière interne ("piège mortel" de la dette, selon M. Bayrou) en demandant des sacrifices, mais simultanément on tient un discours martial et ambitieux sur la scène internationale. Certains observateurs cyniques vont jusqu'à penser que l'exécutif cherche à exalter l'union sacrée autour de l'effort de guerre pour détourner l'attention des problèmes intérieurs. En tout cas, la grogne monte à l'idée que l'austérité sera pour les ménages pendant que l'État, lui, trouvera toujours de l'argent pour acheter du matériel militaire ou aider l'Ukraine. Il y a là une vraie question de priorités perçues comme décalées par rapport aux préoccupations du quotidien.

Crises sociales : inflation, immigration, épuisement général

Au malaise budgétaire viennent s'ajouter d'autres sources de désarroi pour les Français, qui forment un tableau d'ensemble explosif. Sur le front du pouvoir d'achat, la situation reste très difficile : l'inflation, notamment sur l'alimentation, érode les budgets des ménages. De plus en plus de familles doivent se rabattre sur des produits de moindre qualité, bon marché mais trop gras ou trop sucrés, faute de pouvoir se permettre de la nourriture de marque ou de qualité supérieure. C'est une double peine : la frustration économique et les risques pour la santé. Voir des travailleurs honnêtes, « les honnêtes gens » comme on dit, contraints de sacrifier jusqu'à leur alimentation, est profondément révoltant. Le sentiment d'appauvrissement est réel pour une partie croissante de la population qui bascule des produits de marques aux marques distributeur, puis aux premiers prix. Jusqu'où cela va-t-il aller ? Pendant ce temps, au sommet, on constate que les très grandes fortunes prospèrent, que les actionnaires des multinationales continuent de s'enrichir y compris pendant les crises. Ce contraste alimente un ressentiment diffus : l'impression que « c'est toujours les mêmes qui trinquent », à savoir les classes moyennes et modestes. Par ailleurs, la question de l'immigration pèse dans le débat public. La France est un pays généreux en matière d'aides sociales et d'accueil, ce qui est à son honneur. Cependant, dans le contexte actuel de restrictions budgétaires, nombreux sont ceux qui estiment qu'on ne peut plus « accueillir toute la misère du monde » sans compromettre notre propre modèle social. Les dépenses liées à l'immigration (hébergement d'urgence, santé, aides sociales aux demandeurs d'asile, etc.) représentent des milliards d'euros par an. Peut-on continuer ainsi, alors qu'on envisage de réduire les prestations pour les Français eux-mêmes ? Cette question, posée par une partie de la population, n'a rien de xénophobe en soi : c'est une interrogation légitime sur la soutenabilité de notre modèle. La solidarité nationale doit-elle être inconditionnelle et infinie, ou bien est-il temps de fixer des limites et des priorités ? Beaucoup de citoyens, qui subissent déjà les conséquences de la crise (hôpitaux engorgés, aides publiques en diminution, logement social saturé), ne comprennent pas que l'on puisse encore augmenter la charge migratoire alors qu'on leur demande des sacrifices. Ce débat sensible est souvent esquivé par les élites, de peur de paraître faire le jeu des extrêmes. Mais ne pas en parler ne fait qu'ajouter à la frustration d'une partie de l'opinion, convaincue qu'on lui cache la vérité des chiffres et de l'impact de l'immigration sur les finances publiques. Sans prôner la fermeture totale des frontières, il paraît difficilement contestable qu'une maîtrise plus stricte des flux migratoires allégerait certaines dépenses et pourrait faire partie des mesures de bon sens en période de disette budgétaire. Enfin, il y a la crise du travail et de la santé mentale. La France connaît une vague de burn-out et de mal-être au travail sans précédent. Les arrêts maladie explosent, reflétant un mal profond dans le monde professionnel (pressions accrues, manque de sens, épuisement). Mais dans le même temps, le gouvernement envisage de durcir les contrôles car des abus existent – quelques-uns profitent de la situation en se mettant en arrêt maladie de complaisance. Là encore, le risque est de pénaliser la majorité honnête à cause d'une minorité fraudeuse. La "chasse aux faux arrêts maladie" est justifiée pour récupérer quelques dizaines de millions d'euros, mais elle envoie un mauvais signal aux salariés épuisés qui ont réellement besoin de se reposer : va-t-on les suspecter par défaut ? Cette double contrainte (souffrir en silence sinon être traité de fraudeur) ajoute au climat de détresse et de colère sociale. On le voit, tous ces problèmes s'additionnent pour le Français lambda : difficulté à boucler les fins de mois, sentiment d'insécurité économique, pression fiscale latente, services publics qui se dégradent, impression que l'État protège d'autres populations plus que ses propres citoyens… Le moral du pays est au plus bas, la confiance est rompue.

Opacité du pouvoir et questions taboues : faut-il se taire ?

Au-delà des considérations économiques, il y a en France un grave problème de confiance entre les citoyens et leurs dirigeants. Ce fossé de confiance se creuse à chaque fois que des questions légitimes sont éludées ou jugées interdites par le pouvoir en place et certains médias. Trop souvent, quiconque s'aventure à demander des comptes ou à évoquer un sujet sensible se voit immédiatement disqualifié comme "complotiste". Cette attitude condescendante est en train de radicaliser une partie de l'opinion, qui se tourne alors vers des sources d'information alternatives, parfois peu fiables, mais qui ont le mérite d'aborder ces sujets tabous. De quoi parle-t-on ? De tout ce qui concerne l'exemplarité et la transparence des élites. Par exemple, quel journaliste a osé demander publiquement à Emmanuel Macron ce qu'il avait fait de ses lucratifs gains chez Rothschild avant d'entrer en politique ? Personne, ou presque. Il reste pourtant des zones d'ombre sur le patrimoine exact du Président, alimentant rumeurs et soupçons. De même, l'affaire de la vente controversée d'Alstom à General Electric (dont M. Macron fut l'artisan lorsqu'il était ministre) n'a jamais été éclaircie à la satisfaction du public. Qui a profité de ce marché ? La France y a-t-elle perdu un fleuron stratégique pour des motifs inavouables ? Ces interrogations circulent, sans réponse claire. Autre sujet délicat : le financement de la campagne présidentielle de 2017. Des bruits insistants courent sur d'éventuels fonds étrangers, par exemple venus de l'Algérie d'Abdelmadjid Tebboune. Ce genre de révélation, si elle était avérée, serait gravissime. Or, la presse traditionnelle en parle à peine, pendant que des médias indépendants ou des lanceurs d'alerte en ligne affirment détenir des éléments. Plutôt que de faire toute la lumière, on préfère ignorer le sujet – au risque de laisser prospérer l'idée d'un secret inavouable.

Dans le même registre, les conflits d'intérêts européens suscitent l'indignation : que penser des fameux SMS échangés entre Ursula von der Leyen et le PDG de Pfizer au moment de négocier pour des milliards de vaccins ? Leur contenu, refusé à la publication, fait scandale et a même valu un rappel à l'ordre par la justice européenne pour défaut de transparence. Ce "Pfizergate" européen érode encore un peu plus la confiance dans nos institutions : comment les citoyens pourraient-ils ne pas s'interroger sur de possibles collusions, quand tant d'opacité entoure ces décisions sanitaires cruciales ? Là-dessus aussi, les demandes de clarification sont balayées d'un revers de main ou qualifiées de "théories du complot", ce qui ne fait qu'attiser le doute. Le cas le plus emblématique, bien qu'extrême, de cette défiance alimentée par le silence du pouvoir, est sans doute l'affaire des rumeurs autour de l'identité de la Première dame, Brigitte Macron. Il s'agit à l'évidence d'une infox grotesque au départ – l'idée farfelue que Mme Macron serait née homme, sous l'identité de "Jean-Michel Trogneux". Une folie ? Sans doute. Mais comment a-t-on géré cette rumeur ? Au début, par le mépris : aucun démenti officiel précis, aucune communication transparente. Puis Brigitte Macron a porté plainte pour diffamation contre deux femmes qui avaient propagé cette histoire. Résultat inattendu : après une première condamnation légère, la cour d'appel a relaxé ces deux personnes en juillet 2025. Elles sortent donc blanchies judiciairement d'avoir traité la Première dame de menteuse sur son identité – situation ubuesque ! De plus, on a découvert lors du procès que le fameux "Jean-Michel Trogneux" (le propre frère de Brigitte Macron) était partie civile aux côtés de sa sœur, alors que d'éminentes personnalités avaient affirmé qu'il était décédé depuis longtemps. Cherchez l'erreur. Toute cette séquence, au lieu d'étouffer la rumeur, l'a relancée de plus belle. Désormais, même à l'étranger, on s'en donne à cœur joie : des commentateurs conservateurs américains de premier plan, comme Candace Owens, ont repris cette théorie et l'ont diffusée à un large public, ridiculisant au passage la France sur la scène internationale. Comment en est-on arrivé là ? Sans doute parce qu'en voulant éviter le sujet à tout prix, en refusant par exemple des procédures judiciaires qui auraient impliqué un examen (Mme Macron a renoncé à poursuivre pour cyberharcèlement, car la loi aurait exigé qu'elle se soumette à un examen médico-légal qu'elle a refusé), l'Élysée a alimenté le fantasme au lieu de le tuer. Personne ne demande évidemment à la Première dame de s'exposer indûment, mais fournir des éléments d'état civil ou familiaux clairs dès le départ aurait pu couper court à cette folie. À présent, c'est trop tard : le mal est fait, et cette affaire grotesque est devenue symbolique d'un pouvoir jugé opaque et hautain, refusant de rendre des comptes même sur des points basiques. Pour beaucoup de citoyens de bonne foi, poser des questions ne devrait pas être assimilé à du complotisme. « Ce n'est pas être complotiste que d'avoir besoin de savoir », entend-on. Besoin de savoir qui décide vraiment, qui finance qui, qui est qui. En démocratie, le peuple est en droit de demander des explications à ses gouvernants, surtout lorsqu'on lui réclame des efforts. « Puisqu'on nous demande de payer, nous sommes en droit d'exiger des comptes ». Or aujourd'hui, on a le sentiment que demander des comptes fait de vous un suspect. Censure sur les réseaux sociaux, anathème public, isolement médiatique : voilà le traitement réservé à ceux qui s'écartent du discours officiel. Cette situation est extrêmement malsaine. Elle alimente un ressentiment profond et un sentiment de double standard : les puissants seraient intouchables, au-dessus des lois et des règles qu'ils imposent aux autres. Cette rupture de confiance nourrit, mécaniquement, toutes les théories et toutes les colères. Quand les canaux d'expression traditionnels sont bloqués, la parole dissidente se réfugie ailleurs – sur des chaînes web alternatives, des blogs, des réseaux parallèles – où elle échappe à tout contradictoire et peut parfois déraper. C'est le terreau sur lequel prospèrent les vraies intox et les vraies manipulations. La responsabilité première de cet état de fait incombe à ceux qui refusent la transparence et le débat ouvert. Traiter systématiquement les Français comme des enfants à qui on cache la vérité "pour leur bien" ou comme des complotistes dès qu'ils doutent, c'est prendre le risque de les voir croire à n'importe quoi.

Au bord de la fracture : le spectre d'un soulèvement populaire

Toutes les conditions semblent réunies pour une explosion sociale majeure. Injustice fiscale ressentie, sacrifices imposés aux plus vulnérables, élites protégées, parole confisquée, défiance généralisée : le cocktail est explosif. La France a déjà connu ces dernières années des colères populaires intenses – on pense évidemment aux Gilets Jaunes en 2018-2019, ou plus récemment aux mobilisations contre la réforme des retraites adoptée sans vote. À chaque fois, c'est le sentiment d'être méprisés qui a poussé des citoyens ordinaires à descendre dans la rue, parfois violemment. Aujourd'hui, on sent poindre une colère peut-être encore plus profonde, parce que plus diffuse : le ras-le-bol d'un "système" jugé incohérent et injuste de haut en bas. Beaucoup de Français ont l'impression de vivre « dans un monde qu'ils ne comprennent plus », dirigé par des gouvernants sourds à leurs préoccupations et prompts à les gronder, à les taxer, tout en s'exonérant eux-mêmes de toute remise en question. Le « budget de la dernière chance » que prépare François Bayrou pour 2025-2026 sera probablement le détonateur ou le point de bascule. S'il comporte, comme on peut le craindre, des mesures punitives pour le plus grand nombre (coupes dans les prestations sociales, nouvelles restrictions sur l'assurance maladie, hausses insidieuses de taxes indirectes, etc.) sans correction significative du côté des plus fortunés, alors la colère risque de se muer en fureur. Les oppositions politiques l'ont bien compris : déjà, des motions de censure sont brandies à l'idée même de ce plan d'austérité. Si le gouvernement passe en force, il tombera peut-être. Et même s'il survit, il fera face à la rue. Une rue plurielle, réunissant aussi bien des travailleurs pauvres que des classes moyennes exaspérées, des jeunes précaires, des retraités inquiets, etc. Bref, la majorité silencieuse d'ordinaire résignée pourrait se transformer en majorité insurgée. Le risque d'embrasement n'est pas un fantasme : c'est malheureusement un scénario crédible à brève échéance si rien ne change dans l'attitude du pouvoir. Faut-il en arriver là ? Personne ne le souhaite, car un soulèvement violent ne ferait qu'ajouter du chaos à la crise. Mais on ne pourra pas dire qu'on ne l'avait pas vu venir. Cette « très grande violence » sociale qui menace, certains la prédisent ouvertement tant le fossé s'est creusé. Il est encore temps d'éviter le pire, à condition d'écouter le message envoyé par tant de Français. Ce message tient en trois mots : justice, cohérence, transparence. Justice sociale, pour que chacun contribue selon ses moyens et que les plus riches, en particulier, participent nettement plus à l'effort national. Cohérence politique, pour que les sacrifices demandés correspondent à une véritable moralisation de la gestion publique (chasse au gaspillage de l'argent public, fin des privilèges indus, exemplarité au sommet de l'État) et à des priorités assumées (préserver en premier lieu la santé, l'éducation, la sécurité du quotidien des citoyens). Transparence démocratique, enfin, pour que cessent les non-dits, les mensonges par omission et le mépris envers les questions légitimes du peuple. La France traverse une crise de confiance sans précédent. Pour en sortir par le haut, nos dirigeants devront faire preuve de courage et d'humilité. Du courage, en s'attaquant vraiment aux inégalités indécentes (oui, il faudra bien taxer davantage ceux dont la fortune a explosé ces dernières années, et s'assurer que les géants du numérique ou de la pharmacie paient leur dû). De l'humilité, en admettant leurs erreurs et en rendant des comptes clairement sur les sujets qui fâchent – qu'il s'agisse de leur propre passé financier, de leurs promesses non tenues ou de leurs liens avec les intérêts privés. Faute de quoi, le contrat social continuera de se déliter. Et une société qui se délite, où la majorité des citoyens se sentent floués et trompés, finit tôt ou tard par se révolter de manière incontrôlable. Il appartient donc aux gouvernants actuels de rétablir un minimum d'équité et de vérité dans la conduite des affaires publiques. Les Français ne sont pas complotistes par nature ni réfractaires à l'effort collectif – ils l'ont prouvé maintes fois dans l'Histoire. Mais ils acceptent de se sacrifier à condition que ce soit juste et que la finalité soit claire. Aujourd'hui, ils voient bien les incohérences et les passe-droits, et cela les déboussole, voire les dégoûte. Redonnons-leur des raisons de croire en la parole publique, et ils seront au rendez-vous de la relance nationale. Dans le cas contraire, si rien ne change, la fracture pourrait devenir rupture – et nous plonger dans une crise bien plus grave encore que celle des finances publiques.

Références :

• Public Sénat – « Budget 2026 : "L'objectif, ce n'est pas 40 milliards d'économies, c'est 120 milliards en trois ans", avertit Patrick Kanner » (7 juillet 2025)

• Politico – "French PM faces 'moment of truth' on Tuesday as ouster looms" (14 juillet 2025)

• IREF Europe – « Déficit public : la France est l'un des plus mauvais élèves d'Europe » (7 octobre 2024)

• Vie-publique – « Déficits budgétaires excessifs : sept pays européens concernés dont la France » (30 juillet 2024)

• Le Monde – « Suppression de l'ISF, flat tax : le ruissellement promis par Emmanuel Macron n'a pas eu lieu, selon France Stratégie » (14 octobre 2021)

• Public Sénat – « Taxe "Zucman" : le Sénat rejette la création d'un nouvel impôt sur les ultra-riches » (12 juin 2025)

• Public Sénat – compte-rendu des débats au Sénat (12 juin 2025) citant Yannick Jadot et Alexandre Ouizille sur l'augmentation du patrimoine des plus riches

• Oxfam France – « Davos 2022 : la fortune des milliardaires a davantage augmenté depuis le début de la pandémie qu'en une décennie » (17 janvier 2022)

• Le Figaro – « Fraude aux arrêts de travail : l'Assurance