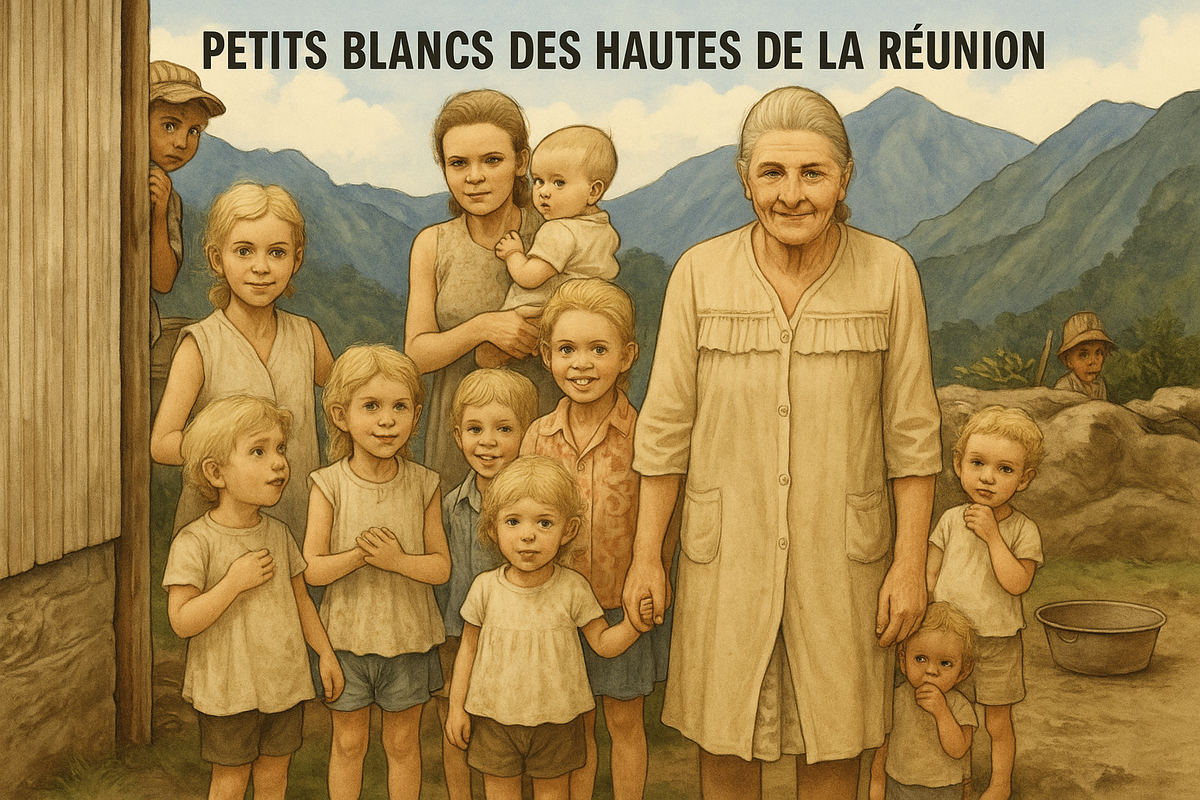

Dans les montagnes reculées de l’île se cache une réalité méconnue : celle des “Petits Blancs des Hauts”. Ces descendants d’anciens colons français vivent dans un isolement extrême et une précarité profonde. Un documentaire immersif s’est penché sur leur quotidien, marqué par l’enclavement géographique, l’analphabétisme, l’alcoolisme, la consanguinité, la pauvreté, des superstitions tenaces et l’oubli d’un passé colonial désormais effacé.

Contexte historique

La société réunionnaise coloniale distinguait jadis les “Gros Blancs” – riches planteurs ayant prospéré grâce à la canne à sucre et à l’esclavage – des “Petits Blancs”, qui désignaient les colons blancs pauvres laissés-pour-compte, sans terres ni fortune. Au fil des générations, une forte natalité dans les familles de colons a entraîné un morcellement des terres et l’exclusion des héritiers les moins favorisés. Incapables, par préjugé de caste, de travailler aux côtés des esclaves ou d’exercer les métiers manuels alors réservés à ces derniers, ces Blancs déclassés se retrouvèrent sans ressources. Dès la fin du XVIII siècle, et plus encore après l’abolition de l’esclavage en 1848, ils ont fui les bas-fonds côtiers pour se réfugier dans les “Hauts”, les hautes montagnes de l’intérieur de l’île. Certaines de ces familles se sont établies au cœur des cirques volcaniques, notamment Mafate, s’installant sur de minuscules plateaux isolés – les “îlets” – où elles tentèrent de survivre en cultivant de maigres lopins de terre.

Considérés comme des marginalisés dès le XIX siècle, ces petits Blancs ont longtemps suscité le méprisdes habitants des régions prospères de la côte. On les affublait de sobriquets péjoratifs tels que “yab”, “pattes jaunes” (en référence à la teinte jaune de leurs pieds due au travail dans les champs de curcuma) ou “pip la chaux” (pour leur peau très pâle). Déshérités par l’histoire coloniale, ils formaient une petite communauté blanche pauvre, fait unique dans les colonies françaises – à la différence des Antilles, où aucun groupe de Blancs n’a connu un sort similaire d’appauvrissement endémique.

Vie quotidienne

Entre ciel et ravines, le cirque de Mafate offre un décor aussi grandiose qu’inexorable. Des parois volcaniques abruptes encerclent ce lieu quasi inaccessible, jadis pétrifié par les laves d’un ancien volcan. Sur ces flancs vertigineux, quelques hameaux minuscules (îlets) sont accrochés comme des grappes de vie humaine hors du temps. C’est là que vivent encore, à la fin des années 1980, environ six cents personnes – dont certaines n’ont jamais vu la merqui entoure pourtant leur île natale. Pas de routes pour parvenir à ces villages suspendus : on s’y rend à pied par des sentiers escarpés, ou en hélicoptère. Les habitations sont de simples cases en bois sous tôle, dispersées sur des promontoires isolés par des ravines profondes.

Le quotidien de ces familles des hauts relève d’une autre époque. On y vit sans électricité ni eau courante dans certains îlets, en autarcie relative. La cuisine se fait au feu de bois, les poules et cabris courent entre les quelques plantations vivrières, et chacun cultive son petit jardin pour subsister. Le rythme de vie est dicté par les travaux agricoles au lever du jour, la cueillette des brèdes et du maïs, l’élevage de quelques bêtes. Il n’y a ni boutique ni marché au coin du chemin : on troque entre voisins les produits de première nécessité. L’isolement est total – le reste du monde est un concept lointain, visible seulement au transistor ou lors de rares visites. Dans cet univers enclavé, le seul lien régulier avec l’extérieur est l’hélicoptère, que les habitants ont surnommé avec malice le “dieu-coptère”, tant il semble providentiel en apportant vivres, courrier et nouvelles du progrès moderne. Lorsqu’il se pose sur un plateau herbeux, c’est tout le village qui converge, les regards tournés vers ce miracle volant.

Témoignages

Malgré l’âpreté de leurs conditions de vie, les Petits Blancs des Hauts témoignent avec pudeur de leur sort. La famille de Boisvilliers, par exemple, est l’une de ces lignées établies à Mafate depuis des générations, vivant de peu et coupée du monde. Lorsque l’équipe de télévision arrive par hélicoptère, un vieil homme, grand-père au visage buriné, accueille les journalistes en souriant presque d’excuse : « Ici, lé pays d’sauvage… » (“Ici, c’est le pays des sauvages”). D’un ton fataliste, il désigne autour de lui les pentes escarpées et les cases disséminées, comme pour expliquer que son peuple vit à l’écart de la “civilisation” moderne. Cette expression – “pays sauvage” – résume crûment le sentiment d’abandon qui imprègne ces montagnes.

D’autres voix, surtout des femmes, se confient devant la caméra sur les difficultés intimes qu’elles affrontent. Marie-Jeanne, une mère de Mafate, raconte par exemple que dans sa propre famille, sur plusieurs générations, des enfants sont nés sourds-muets. Elle attribue ces infirmités à la consanguinité inévitable dans un cercle aussi restreint, où l’on se marie souvent entre cousins faute de rencontrer d’autres âmes. Ce récit met en lumière les conséquences silencieuses de l’isolement génétique de la communauté. « On n’avait pas le choix, on restait entre nous », explique-t-elle en évoquant les unions au sein du même clan, le regard sombre mais la voix résignée.

Le docteur qui sillonne occasionnellement les îlets de Mafate – surnommé le “docteur de Mafate” – apporte un éclairage extérieur tout aussi édifiant. Stupéfait par l’ampleur de l’alcoolisme sur ces hauteurs, il témoigne avoir même retrouvé de l’alcool dans le sang d’enfants âgés d’à peine huit ans. Pour certains parents, confie-t-il, « un petit rhum pour la grippe » est considéré comme un remède anodin et fait partie des habitudes familiales. Ces mots illustrent le drame d’un alcool érigé en panacée, transmis de génération en génération, faute d’éducation sanitaire et d’accès à de meilleurs soins. Le médecin raconte aussi l’absence de suivi médical régulier : ici, on donne naissance à la maison, on soigne les bobos avec des tisanes ou du géranium malgache, et on ne descend au dispensaire que dans les cas désespérés – souvent trop tard.

Enjeux sociaux et éducatifs

Les problèmes sociaux au sein de cette communauté oubliée sont multiples et imbriqués. L’analphabétisme y est quasi généralisé : la plupart des adultes ne savent ni lire ni écrire, n’ayant jamais eu la chance de fréquenter l’école. Dans les années 1980, aucun établissement scolaire n’existe dans les îlets les plus reculés, et beaucoup d’enfants restent chez eux ou commencent très jeunes à aider aux travaux des champs. Ceux qui souhaitent étudier doivent parcourir des kilomètres à pied pour rejoindre l’école la plus proche, souvent située de l’autre côté du rempart. Le soir, à la lueur de la lampe à pétrole, rares sont les parents capables d’aider aux devoirs – beaucoup n’ont jamais appris le français standard, s’exprimant uniquement en créole et vivant dans une culture orale. Cette désertification éducative a condamné des générations entières à reproduire le cycle de l’illettrisme.

L’accès aux soins constitue un autre défi majeur. Un simple malaise peut tourner au drame quand le dispensaire le plus proche exige des heures de marche en montagne. Dans certains îlets, on ne voit un médecin ou une infirmière que quelques fois par an, lors de tournées sanitaires exceptionnellement organisées. En cas d’urgence, le salut ne peut venir que du ciel : un hélicoptère médicalisé est parfois dépêché, mais encore faut-il qu’il soit disponible et que la météo le permette. Faute de mieux, on se repose sur les remèdes traditionnels et les croyances locales. Les superstitions sont en effet tenaces dans ces villages coupés du monde. Les vieilles femmes connaissent les plantes médicinales de la forêt et les prières qui, pense-t-on, peuvent chasser le maldonné (le mauvais sort). On raconte à voix basse des histoires de sorcellerie, de sorciers qui autrefois hantaient le cirque de Mafate – d’ailleurs, selon la légende, Mafate tire son nom d’un esclave marron du XVIII siècle, réputé sorcier, réfugié autrefois dans ces montagnes inaccessibles. Dans ce contexte, maladies et accidents sont souvent interprétés à l’aune du surnaturel. Cette persistance des croyances témoigne du repli culturel engendré par l’isolement et le manque d’éducation : sans contact régulier avec l’extérieur, le savoir moderne pénètre peu, et l’on continue de s’en remettre aux explications et remèdes d’antan.

Parmi les fléaux les plus visibles figure l’alcoolisme endémique. L’eau-de-vie de canne, le rhum artisanal ou bon marché, circule abondamment dans les “hauts”. Il accompagne chaque événement – baptême, mariage, deuil – et pallie bien souvent l’absence d’espoir. Les hommes, sans emploi et sans terres fertiles, boivent pour tromper l’ennui et la détresse. Les femmes ne sont pas épargnées non plus, et des enfants eux-mêmes en subissent les effets indirects. L’alcool, disponible à bon marché en contrebande ou apporté par hélicoptère, agit comme une échappatoire à une existence immuable, tout en aggravant la misère et les violences familiales. Associé à la consanguinité (les unions répétées entre membres d’un même cercle restreint), il accentue les problèmes de santé : on observe des cas de handicaps de naissance, de troubles développementaux et d’autres stigmates d’une communauté trop fermée sur elle-même. Cette situation dramatique n’est pas le fruit d’un “choix” des habitants, mais bien le résultat de décennies d’abandon et d’absence de perspectives, une réalité qu’il faut expliquer largement pour éviter tout fatalisme accusateur.

Perspectives

La diffusion de ce documentaire choc en 1989 a braqué les projecteurs sur les Petits Blancs des Hauts, dévoilant à toute la France d’outre-mer l’existence de cette « tribu » oubliée dans les cirques de La Réunion. Ce coup de projecteur, aussi dérangeant soit-il, a suscité prise de conscience et débats. Sur l’île, certains ont d’abord mal reçu le film – jugé insultant pour La Réunion – reprochant son ton voyeuriste et sensationnaliste. Mais personne ne pouvait nier l’urgence des problèmes soulevés. Dès lors, des efforts ont été entrepris pour désenclaver Mafate et ses habitants. Depuis les années 1990, les pouvoirs publics ont lancé des programmes de réhabilitation des terres et d’équipement des îlets. Des hélicoptères de ravitaillement réguliers ont été mis en place pour apporter vivres, matériel et médicaments. Surtout, de petites écoles ont été ouvertes dans les principaux villages du cirque (à Marla, à La Nouvelle, à Aurère…), permettant aux enfants d’accéder enfin à une éducation de base sans avoir à quitter leurs montagnes. Des instituteurs dévoués acceptent de venir enseigner dans ces classes multigrades au bout du monde, et peu à peu, la barrière de l’illettrisme commence à reculer.

Parallèlement, l’essor du tourisme vert à La Réunion a transformé la contrée autrefois honnie en atout. Mafate, intégrée au Parc national de La Réunion, attire désormais chaque année des randonneurs émerveillés par ses paysages grandioses. Du belvédère du Maïdo, des milliers de visiteurs admirent la vue plongeante sur le cirque et s’interrogent : “Comment peut-on vivre là-bas, dans ces hameaux accrochés aux flancs des montagnes ?”. Pourtant, au fil des décennies récentes, Mafate s’est un peu ouvert au monde. Les sentiers ont été aménagés et balisés, facilitant l’accès pédestre. L’arrivée du réseau de téléphonie mobile et d’internet 4G jusque dans les îlets les plus reculés a brisé en partie l’isolement numérique. S’il n’existe toujours aucune route carrossable à l’intérieur du cirque (et aucune n’est souhaitée, afin de préserver ce sanctuaire naturel), les habitants peuvent communiquer avec l’extérieur plus aisément qu’avant, et être secourus plus rapidement en cas de besoin.

Sur le plan économique, les Petits Blancs des Hauts tirent désormais parti de leur environnement exceptionnel. Beaucoup ont ouvert des gîtes ruraux ou des petites tables d’hôtes pour accueillir les marcheurs de passage. Ils proposent des repas au feu de bois, des nuits dans des cases traditionnelles, et partagent volontiers les histoires de la vie lontan (“d’antan”) avec des visiteurs curieux. Cette micro-économie touristique, encore modeste, leur procure un revenu complémentaire bienvenu et redonne une certaine fierté à des familles longtemps stigmatisées. L’élevage s’est également développé de manière plus structurée : élevages de volaille, de caprins, apiculture – autant d’activités encouragées par des subventions et des formations techniques. Malgré tout, le chômage demeure élevé dans ces zones, dépassant encore 50 % dans certains îlets, signe que la lutte contre la pauvreté est loin d’être terminée.

Au-delà des indicateurs matériels, un changement plus subtil s’opère : le regard porté sur les Petits Blancs des Hauts évolue. Jadis objets de raillerie ou de pitié, ils sont aujourd’hui reconnus comme une composante à part entière de l’identité réunionnaise. Ils ne forment pas un groupe homogène revendiqué, et beaucoup se sont fondus dans la population générale, mais leur culture montagnarde singulière est mieux valorisée. Des artistes originaires de ces hauts, tels que le groupe de musique folklorique Pat’Jaune ou le chanteur de maloya Danyèl Waro, ont contribué à faire connaître la langue, l’humour et le patrimoine de ces “yabs” fiers de leurs racines rurales. Le destin des Petits Blancs des Hauts n’est plus seulement une histoire de misère honteuse qu’on cache : il est enseigné, discuté, assumé comme partie de l’histoire plurielle de La Réunion.

Perspectives d’avenir : Les jeunes générations issues de Mafate ont désormais davantage de choix que leurs aînés. Certains choisissent de partir vers “les Bas” (les villes côtières) pour étudier ou travailler, rompant le cercle de l’isolement. D’autres, attachés à la terre de leurs ancêtres, restent vivre dans les Hauts mais en améliorant leurs conditions : ils bâtissent des maisons en dur, diversifient les cultures (fruits, géranium rosat pour l’huile essentielle, etc.) et s’organisent en associations pour défendre leurs intérêts. L’État et la région, de leur côté, poursuivent les investissements pour rattraper le retard historique : électrification par panneaux solaires, châteaux d’eau pour l’adduction, dispensaires volants et soutien à la scolarisation.

Ainsi, peu à peu, ces oubliés de la République cessent de l’être. Sans renier leur mode de vie simple et proche de la nature, les Petits Blancs des Hauts entrent doucement dans le XXI siècle. Ils restent les gardiens d’une mémoire – celle d’une Réunion lontan, rurale et bigarrée, où s’entrecroisent les héritages européens, malgaches, indiens et africains. Longtemps marginalisés, ils auront survécu, vaille que vaille, “au bout du monde”, dans ce qui fut un temps qualifié de “pays sauvage”. Leur histoire, faite de douleur et de résilience, est désormais connue. Et si les défis sociaux demeurent, l’espoir existe qu’aucune communauté, à l’avenir, ne soit plus jamais laissée pour compte dans les replis des montagnes réunionnaises.

Sources :

« Les derniers "sauvages" de la Réunion », Le Monde, VENDREDI 3 NOVEMBRE (52' sur TF1 à 22h40), consulté sur lemonde.fr.

« La misère des "petits Blancs" de la Réunion », Le Monde, consulté sur lemonde.fr.

« Petits Blancs des Hauts — Wikipédia », article de l’encyclopédie Wikipédia, consulté sur fr.wikipedia.org.

« Retour à la Réunion, l’histoire du Petit Blanc des Hauts », Écrivons votre histoire, consulté sur ecrivonsvotrehistoire.fr.

« Les îlets du cirque de Mafate », Office de Tourisme de l’Ouest 974, consulté sur ouest-lareunion.com.

Publication Facebook – Mémoire de mai, témoignage du "docteur de Mafate" : alcool trouvé dans le sang d'enfants, consulté sur facebook.com.