Par Didier Buffet, gérontologue, philosophe et observateur de la vie sociale et politique

La retraite à 62 ans : un choix de civilisation, pas une lubie budgétaire

“Un système qui prolonge le travail des plus usés pour garantir les rentes des mieux lotis n’est plus un pacte social, mais une pyramide inversée du sacrifice.”

Depuis deux décennies, on nous répète que notre système de retraite par répartition serait au bord du gouffre. On nous intime de “travailler plus longtemps” au nom du réalisme démographique. Le rapport cotisants/retraités aurait fondu, les déficits menaceraient l’équilibre, la croissance ne suffirait plus. La réforme de 2023, imposant un recul de l’âge légal à 64 ans, se prétendait inévitable, voire vertueuse.

L’un des premiers à dénoncer cette imposture fut Alfred Sauvy, démographe visionnaire et conseiller d’État. Dès les années 1970, il dénonçait les discours anxiogènes sur le vieillissement de la population. Il écrivait : “Le vieillissement n’est pas une catastrophe, c’est une réussite.”

Vivre plus longtemps n’est pas un fardeau, insistait-il, c’est le fruit du progrès médical, de l’hygiène, de la paix. Ce qui pose problème, ce n’est pas que l’on vive vieux, c’est que la société se montre incapable de penser autrement la place de la vieillesse. Le véritable drame, disait-il, ce n’est pas la démographie, c’est la myopie institutionnelle. Et d’ajouter, dans un trait d’humour amer : “Il faut choisir : mourir jeune ou vieillir.”

Dans cette ligne de lucidité, un autre moment d’intelligence collective a été ignoré : le Livre blanc sur les retraites de 1991, rédigé à la demande du Premier ministre Michel Rocard, qui avait compris dès la fin des années 1980 que le système par répartition ne tiendrait pas sans réformes anticipées. Ce rapport recommandait déjà l’allongement progressif de la durée de cotisation, l’harmonisation entre régimes, la lutte contre le chômage des seniors, et la mise en place d’une épargne retraite encadrée et solidaire.

Mais au lieu de prendre ses responsabilités, le gouvernement Jospin a refermé le dossier dès son arrivée en 1997, pour préserver la paix sociale avec les syndicats. Il n’y a eu ni débat public, ni réforme, ni plan de long terme. On a préféré retarder, flatter l’illusion du statu quo, et attendre la prochaine crise. Elle est venue.

Aujourd’hui encore, nous vivons les conséquences de ce silence prolongé, de cette lâcheté collective, où chaque génération politiqu

Mais derrière la technicité des projections se cache un renoncement intellectuel, une violence sociale, et surtout, une paresse politique.

Car si la situation financière des retraites mérite vigilance, elle ne justifie en rien que l’on sacrifie deux années de vie sur l’autel d’une vision budgétaire étriquée — et surtout, elle ignore délibérément les nombreuses alternatives possibles.

Le déficit n’est pas hors de contrôle. Le Conseil d’Orientation des Retraites (COR) indique des écarts de financement autour de 0,5 % du PIB — l’équivalent de 10 à 15 milliards d’euros par an. Moins que ce que l’État concède chaque année en exonérations sans contrepartie. Moins que le coût annuel de la fraude fiscale.

Et surtout, on oublie que ces déficits ne sont pas dus à des dépenses déraisonnables, mais à des choix volontaires : la suppression de l’ISF, la flat tax sur les revenus du capital, la baisse massive des cotisations patronales. Autrement dit : on a asséché la ressource, et maintenant, on accuse le puits d’être vide.

La réforme de 2023 prétend améliorer l'équilibre des comptes en prolongeant la durée de cotisation. Or à 62 ans, seuls 34 % des Français sont encore en emploi. Et à 64 ans ? À peine 28 %. Pour la majorité des classes populaires, ce n’est pas une prolongation du travail, c’est un allongement du chômage, de l’invalidité ou de la misère.

Mais ce que cette réforme ignore surtout, c’est l’irruption d’un acteur silencieux et omniprésent : la machine.

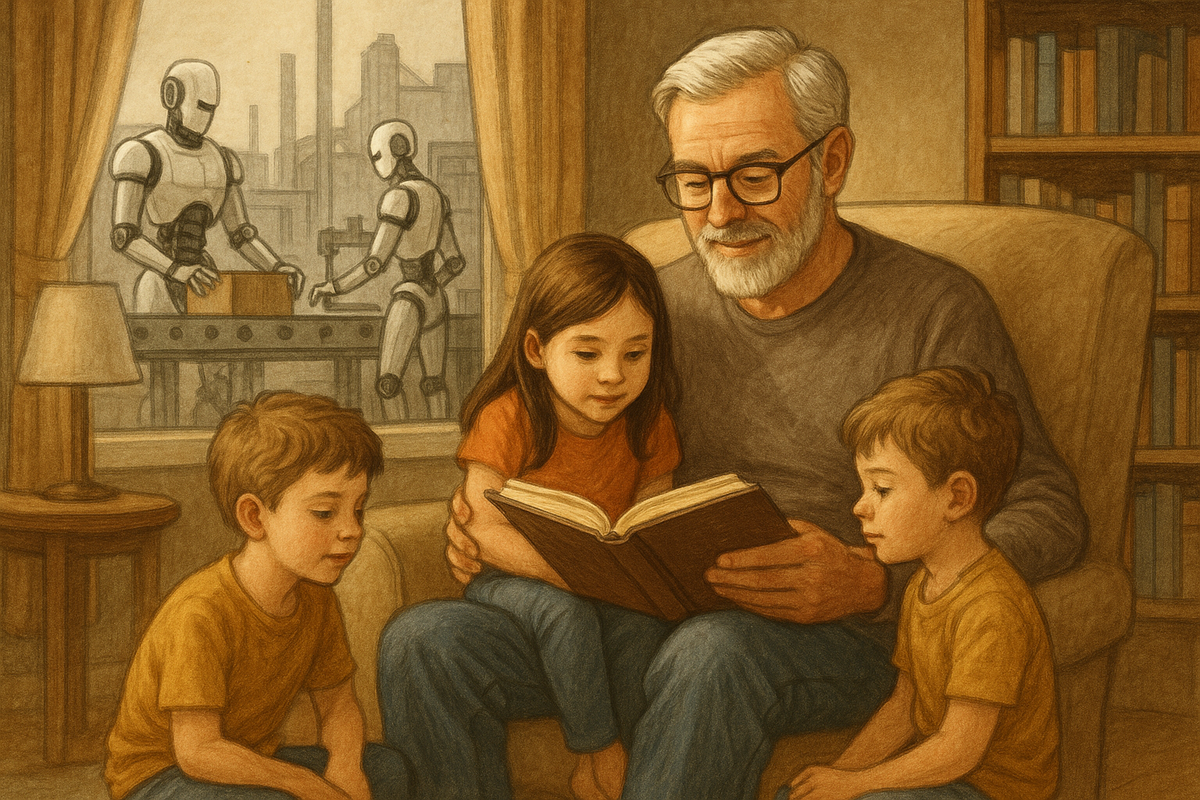

Chaque jour, des logiciels remplacent des secrétaires, des comptables, des traducteurs. Des robots remplacent des caristes, des magasiniers, des livreurs. Des intelligences artificielles détectent la fraude, trient les CV, analysent les IRM, codent des programmes. Et pendant que l’humain est mis au rebut, la machine travaille, 24 heures sur 24, sans congés, sans syndicat, sans pause.

Il est temps d’énoncer un principe fondamental pour le XXIe siècle : toute machine ou système automatisé qui travaille au-delà de 8 heures par jour — c’est-à-dire au-delà du temps légal humain — devra verser l'intégralité de la valeur produite excédentaire au financement du revenu des travailleurs privés d’emploi à cause de cette automatisation. Le reste, correspondant à la part “humaine” du travail, peut revenir au propriétaire de la machine.

Ce n’est pas une taxe punitive. C’est une justice économique. La machine ne cotise pas. Elle ne tombe pas malade. Elle ne part pas à la retraite. Elle ne forme pas ses enfants. Si elle remplace un homme, elle doit contribuer à le nourrir.

Ainsi, les 16 heures “supplémentaires” qu’un robot effectue chaque jour devront alimenter un fonds public dédié à financer le revenu universel, les pensions, les minimas sociaux et la reconversion des chômeurs. Ce n’est pas du marxisme, c’est de la logique systémique.

L’homme ne peut pas entrer en concurrence avec une machine sur la base du rendement. Mais la société peut, elle, organiser une redistribution de la valeur créée, pour que le progrès ne profite pas à une poignée de propriétaires de serveurs ou d’algorithmes, mais à l’ensemble du corps social.

Ce changement de paradigme est possible. Il est même urgent. Si nous ne le faisons pas, les inégalités exploseront. Le chômage technologique deviendra structurel. Et la retraite, au lieu d’être une promesse, deviendra une illusion.

La retraite à 62 ans est encore finançable. Mais elle le sera de moins en moins si nous laissons l’essentiel de la richesse filer vers le capital, la rente, la spéculation. Elle le sera, en revanche, si nous avons le courage de dire que la richesse créée par les machines doit servir d’abord à réparer les dégâts qu’elles causent.

Enfin, il est essentiel de rappeler que la retraite ne signifie pas l’exclusion de la vie active, mais l’accès à un droit fondamental : celui de choisir. Dans cette optique, il est non seulement envisageable, mais profondément nécessaire de permettre à celles et ceux qui, après 62 ans, souhaitent continuer à travailler, de le faire dans un cadre adapté, choisi, et utile à la société.

Une proposition simple serait de mettre en place des contrats spécifiques à faibles cotisations sociales pour les seniors volontaires au-delà de l’âge légal, afin qu’ils puissent compléter leur pension tout en mettant à profit leur expérience. Ces contrats seraient tournés prioritairement vers des missions de formation, de mentorat et de transmission.

Trop souvent, les travailleurs expérimentés sont poussés vers la sortie au moment même où leur expertise est la plus mûre. Ce gâchis social doit cesser. La société doit mieux valoriser les anciens, en les reconnaissant non comme des "coûts", mais comme les vecteurs d’un savoir précieux, les passeurs de techniques, les garants de la mémoire professionnelle. Former un jeune n’est pas un coût : c’est une économie de temps, d’erreurs, et une promesse d’excellence.

Ce lien générationnel renouvelé serait une manière concrète de réconcilier progrès et humanisme, en ancrant la modernité non dans la rupture, mais dans la continuité des savoirs.

En 1945, la France ruinée par la guerre a eu le courage de créer la Sécurité sociale. En 2025, la France enrichie par la technologie devrait avoir le courage de ne pas abandonner les siens. Puisque ces machines ne font pas grève et travail 24 heures sur 24. Il faut que tout le temps passé au travail en dehors du temps légal, soit versé pour financer la vie sociale et financer les revenus pour ceux qui sont privé de travail à cause de cela..