La Réunion est une île magnifique, traversée par le métissage, la foi, les traditions et la résilience. Mais elle porte aussi dans son histoire une blessure vive, trop peu explorée : celle d'une violence enracinée dans un système social fait de paternalisme autoritaire, de rapports de domination perverse, de silences familiaux, et de filiations brisées.

Il ne s'agit pas de désigner un coupable extérieur. Cette violence ne vient pas seulement des maîtres ou des administrateurs d'autrefois. Elle est le fruit d'une histoire locale, d'une société réunionnaise bâtie sur une extrême inégalité, entre des familles dominantes riches et une population laborieuse, appauvrie, soumise. Ce qui s'y est transmis, ce ne sont pas que des coups. Ce sont des humiliations. Une dévalorisation de l'homme, réduit parfois à la bête. Une violence qui n'est pas toujours spectaculaire, mais toujours présente.

I. Une société de domination paternelle : patriarches et humiliations silencieuses

L'île Bourbon ne s'est pas construite autour de l'idéal républicain. Elle s'est structurée autour de grands noms, de familles fondatrices, de lignées consolidées par des alliances entre riches créoles et métropolitains fortunés. Les terres étaient partagées entre quelques dynasties. La masse, elle, était pauvre, souvent illettrée, sans perspectives.

La domination ne passait pas seulement par la richesse. Elle passait par le pouvoir symbolique. Le paternalisme était une doctrine : le patron était « protecteur », mais il dictait la conduite. Il savait, il possédait, il corrigeait. Ce modèle a infiltré les relations sociales, familiales, religieuses.

L'homme pauvre, dévalorisé, n'avait souvent que son autorité brutale pour exister. N'ayant reçu ni modèle ni reconnaissance, il se réfugiait dans l'alcool, parfois dans la violence. Il était souvent très jeune abîmé par le travail, la maladie, ou la misère. Il avait parfois plusieurs femmes, plusieurs enfants, sans pouvoir les éduquer ni les aimer pleinement. Cela a donné naissance à des familles déstructurées, où la souffrance s'est enracinée.

II. Le poids de la religion et la justification morale de la correction

La religion a joué un rôle ambigu. Si elle a soutenu les plus démunis par la foi et les rites, elle a aussi légitimé une forme de rigueur morale, parfois déviée en autoritarisme. L'idéal catholique de discipline, de soumission, de pénitence, a justifié les châtiments corporels. Fesser un enfant était vu comme un acte d'amour. Humilier une femme était un droit de correction. Dominer était une preuve de virilité.

Cette rigueur morale, parfois dévoyée, a engendré une forme de sadisme sanctifié. Elle a encouragé le silence, la honte, le déni. Les abus sexuels, les viols, les incestes, les violences conjugales ont été couverts par la peur de salir l'honneur familial. Les confessions, les sermons, les recommandations de « bien éduquer » ont souvent renforcé ce mécanisme de déshumanisation.

III. Le corps masculin réunionnais : déchu, humilié, mutilé

Le père réunionnais, dans beaucoup de familles pauvres, n'était pas le repère stable attendu. Il était un homme blessé. Blessé par une société qui ne lui offrait ni respect ni reconnaissance. Blessé par des générations de violences sociales et silencieuses. Il devenait souvent un homme multiple : plusieurs femmes, plusieurs maisons, plusieurs absences.

Ce modèle déstabilise les enfants, les prive d'un récit, les livre au doute, à la peur, parfois à la haine. L'enfant comprend que le père ne protège pas. Que l'homme peut aimer et frapper. Qu'il peut donner la vie et l'oublier.

Ce schéma se transmet, encore et encore. Il explique pourquoi les femmes réunionnaises ont porté, à bout de bras, la famille. Mais aussi pourquoi tant d'entre elles ont été humiliées, violentées, invisibilisées.

IV. Le trauma familial : entre silence et transmission destructrice

Les sociologues et psychologues le soulignent : la souffrance non dite devient une souffrance transmise. Ce qui n'est pas parlé s'imprime dans les gestes. Les coups de ceinture, les cris, les viols, les menaces, les peurs nocturnes : tout cela se reproduit si l'on ne l'exorcise pas.

Les familles réunionnaises, pour beaucoup, vivent avec des secrets. Des non-dits lourds. Des histoires de frères détenus, de pères disparus, d'enfants "abandonnés" à la grand-mère. Cette généalogie brisée rend difficile la construction d'une identité stable.

Et pourtant, dans tout cela, il y a de l'amour. Comme le dit Éric Magamootoo dans son livre Une enfance réunionnaise : « Mon père était un courant d'air. Mais je l'aimais. Et il m'aimait. »

V. L'histoire sociale récente : les blessures toujours vives

On comprend mieux, à la lumière de ce passé de violence sourde, pourquoi certains épisodes de l’histoire contemporaine ont provoqué des ondes de choc. L’épisode des « enfants de la Creuse » est emblématique.

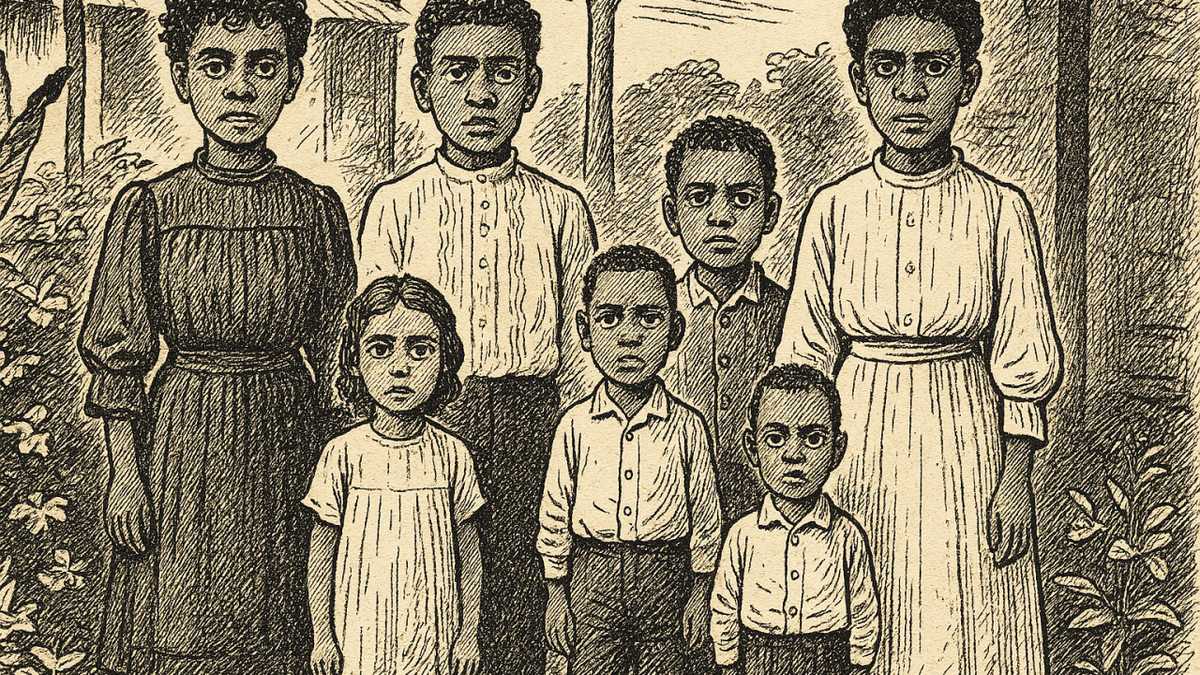

Entre 1963 et 1982, plus de « 2 000 enfants réunionnais » ont été déplacés vers des départements ruraux de métropole, comme la Creuse, à l’initiative du préfet Michel Debré et avec le soutien de certains élus créoles. Officiellement, il s’agissait d’ offrir un avenir meilleur à des enfants considérés comme abandonnés ou sans avenir. Mais ce déplacement a été vécu comme une déportation symbolique, une rupture de lien familial traumatisante.

Il en va de même pour l’îlet à Guillaume, ancien pénitencier pour enfants isolé dans les hauts de Saint-Denis, où des jeunes garçons accusés de vagabondage ou de petits vols ont été envoyés entre 1864 et 1879, dans des conditions spartiates, encadrés par des missionnaires, pour être redressés par le travail agricole.

Mais l’un des épisodes les plus douloureux reste le scandale de la clinique de Saint-Benoît. Dans les années 1960, des centaines de femmes — parfois adolescentes — ont été avortées ou stérilisées sans leur consentement. Ce fut le résultat d’une politique de contrôle démographique mise en œuvre dans les Outre-mer, alors que la France hexagonale interdisait encore l’avortement.

L’intention première n’était peut-être pas malveillante : il s’agissait de limiter les risques liés à des grossesses multiples ou à des avortements clandestins. Mais la brutalité des moyens employés a provoqué une sidération collective. La BD « Outre Mères » de « Sophie Adriansen » et « Anjale », publiée chez Vuibert, retrace ce drame à travers le destin de Lucie, une jeune femme avortée à son insu. Cette œuvre, très documentée, révèle aussi l’injustice judiciaire : seuls deux maris sont indemnisés. Les femmes, elles, restent invisibles.

Aujourd’hui encore, cette histoire n’est pas digérée. Une commission d’enquête parlementaire, proposée en 2018, n’a jamais vu le jour. La douleur demeure.

La violence politique, une autre plaie réunionnaise

La violence politique, une autre plaie réunionnaiseLa sphère politique n’a pas été épargnée par cette culture de la violence. Dès les premières années de la départementalisation, la politique réunionnaise a été marquée par des tensions extrêmes. En 1946, l’assassinat du conseiller général de Saint Benoit, Alexis de Villeneuve, dans un contexte de lutte politique virulente, frappe les esprits et illustre une République naissante sous haute tension.

Pendant des décennies, la violence physique s’invite dans les campagnes électorales : les candidats circulent armés de revolvers, entourés de nervis pour intimider les adversaires. Les meetings virent parfois à l’émeute. En 1978, au Port, Rico Carpaye, militant du Parti Communiste Réunionnais, est tué lors d’un affrontement politique. Ce drame cristallise un climat où la politique devient un terrain d’affrontements physiques, bien au-delà des joutes oratoires.

Ces violences traduisent la continuité d’un rapport conflictuel au pouvoir, où l’autorité s’impose par la force plus que par le débat. Cette logique, bien que moins visible aujourd’hui, reste présente dans certaines pratiques d’intimidation ou dans les tensions communautaires exacerbées lors d’échéances électorales.

Enfin, plusieurs faits divers récents montrent combien cette violence continue à hanter l’inconscient collectif réunionnais. En 2024, un père tue ses deux filles avant de se suicider. Peu après, la mère des enfants se donne elle aussi la mort, incapable de supporter la douleur. Ce triple drame a profondément choqué la population. Il illustre l’ampleur du mal-être familial et l’urgence de prévenir ces violences extrêmes. Le féminicide de Marie-Reine Hoarau, tuée à Vaulx-en-Velin en 2022, rappelle que les femmes réunionnaises, même loin de l’île, restent exposées à des violences conjugales meurtrières.

Conclusion : pour une réconciliation durable

Ce n'est pas le Code noir seul, ni les anciens patrons, ni les administrateurs qui expliquent cette violence. C'est une histoire locale, créole, douloureuse, où les rapports humains ont été faussés par la pauvreté, le paternalisme, la religion autoritaire et le silence.

Il est temps de regarder cette histoire en face. D'en tirer les leçons. Et d'abolir, enfin, la transmission de la violence. Car La Réunion est aussi l'île du courage, de la tendresse, de la musique, de la créativité, et de la résilience.

Comme le rappelle le témoignage bouleversant de Manu Payet dans son spectacle « Manu », il est possible d’aimer profondément un père et de reconnaître sa violence. Ce père aimait son fils, mais il frappait. Cette contradiction, Manu Payet l’exprime avec émotion, évoquant aussi une mère profondément croyante, imprégnée de catéchèse, qui transmettait avec autant d’amour que de rigueur. Ce spectacle est un cri d’amour et une tentative de réconciliation.

Il faut aussi saluer l’ouvrage d’Éric Magamootoo, Une enfance réunionnaise, qui explore avec justesse les non-dits, les souffrances familiales, les héritages invisibles de notre passé commun.

Quelles pistes pour avancer ?

- Mettre en place une politique de prévention des violences intrafamiliales dès l’école, avec des ateliers sur la parole, l’estime de soi, les émotions.

- Former les enseignants, les travailleurs sociaux, les policiers à la reconnaissance des signes de maltraitance.

- Lancer un plan d’archives et de mémoire sur les violences historiques de l’île (îlet à Guillaume, enfants de la Creuse, stérilisations forcées), pour ne plus les nier.

- Soutenir des productions culturelles locales (films, BD, théâtre) qui donnent la parole à ceux et celles qui ont souffert.

Bibliographie et sources

- David Goulois, « Incidence de l'esclavage colonialiste sur la fonction paternelle à l'île de La Réunion », article universitaire, docteur en psychologie.

- Emilie Fontaine, « Perspectives psycho-dynamiques et anthropologiques du traumatisme historique de l’esclavage à l’île de La Réunion ».

- Éric Magamootoo, Une enfance réunionnaise, Éditions Orphie, 2023.

- Sophie Adriansen & Anjale, Outre Mères, roman graphique, Vuibert, 2023.

- Françoise Vergès, Le Ventre des femmes : Capitalisme, racialisation, féminisme, Albin Michel, 2017.

- Témoignage de Manu Payet dans son spectacle Manu, 2023.

- Articles de presse sur l’affaire Marie-Reine Hoarau (féminicide de Vaulx-en-Velin, 2022).

- Reportages et sources locales sur le triple drame familial à La Réunion en 2024.

Archives départementales de La Réunion concernant l’îlet à Guillaume et les politiques de placement d’enfants