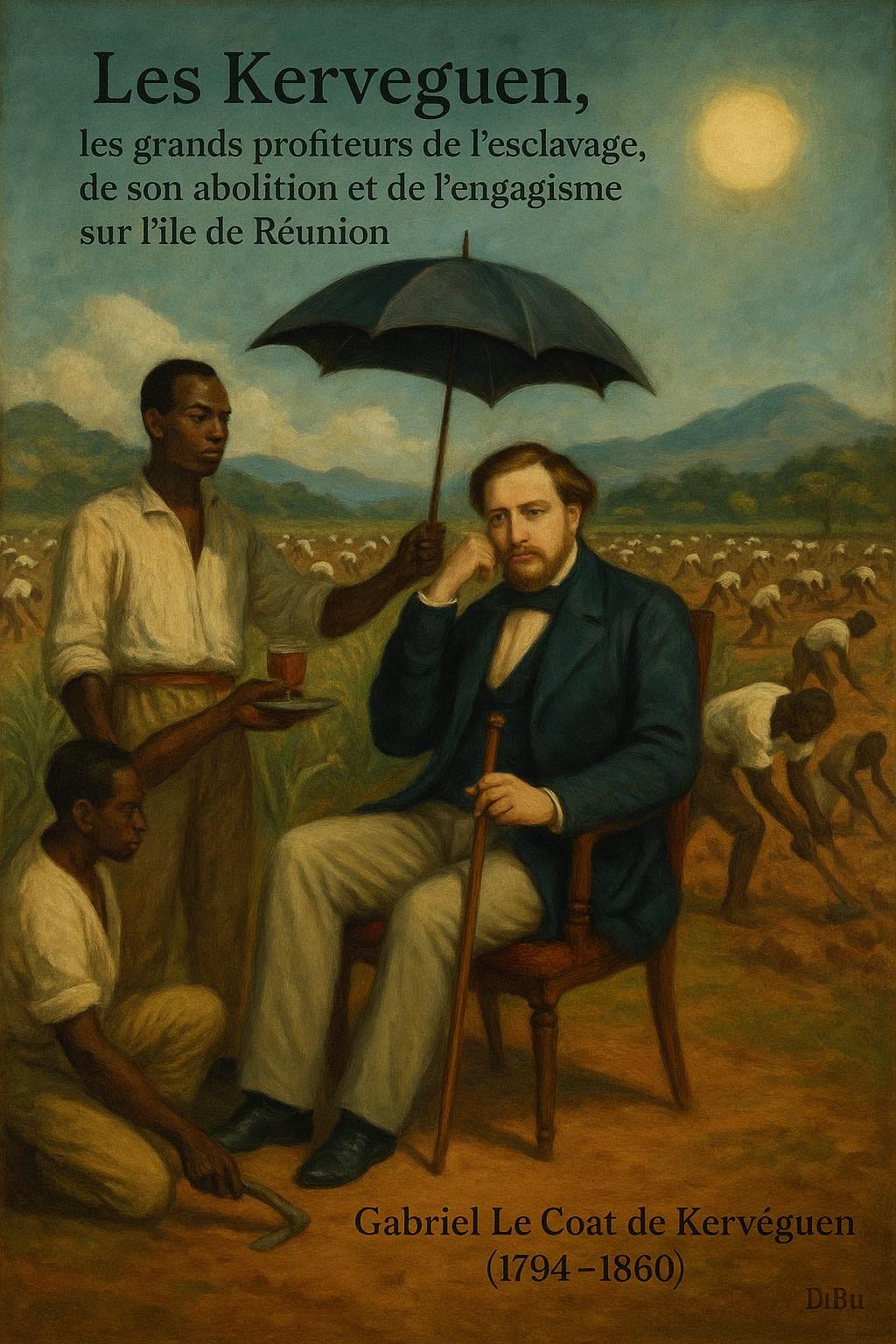

Kervéguen, le nom effacé d’un empire colonial réunionnaisIl fut un temps où le nom de Kervéguen faisait trembler les planteurs de Bourbon. Dans les coulisses du pouvoir économique de La Réunion au XIXe siècle, derrière les plantations de canne à sucre et les sucreries, derrière les actes notariés, les hypothèques, les compensations financières de l’abolition de l’esclavage, il y avait un homme : Gabriel Le Coat de Kervéguen. Et une dynastie. Aujourd’hui, le nom semble s’être évaporé. Il ne reste presque rien : pas de rue, pas de statue, pas même un panneau explicatif dans les musées de Villèle ou de Stella. Pourtant, à la lecture de l’enquête minutieuse menée par Monique Brissot, conférencière pour les Amis de l’Université, c’est une fresque saisissante de l’histoire sociale, économique et humaine de La Réunion qui se dévoile, autour de cette famille qui fut la plus riche de l’île et l’une des plus puissantes de tout l’Empire français.Gabriel Le Coat de Kervéguen, né en 1799 à Saint-Pierre, est le fils d’un marin breton venu s’installer à Bourbon en 1796. Il est, comme souvent dans ces dynasties coloniales, le produit d’alliances stratégiques. Son père, Denis, fait un mariage avantageux avec une descendante de planteurs, ce qui lui permet d’intégrer les cercles fermés de l’élite locale. Mais c’est Gabriel qui portera la fortune familiale à son sommet. Financier hors pair, calculateur froid, il ne se contente pas d’exploiter la terre comme les autres. Il bâtit un empire : rachat de sucreries, investissements dans les distilleries, création d’une flotte de transport. À sa mort, en 1860, il laisse une fortune estimée à plus de 60 millions de francs-or, l’équivalent de centaines de millions d’euros aujourd’hui. L’inventaire après décès fait état de plus de 5000 hectares de terres, 15 usines, 200 maisons et un chiffre effarant : plus de 2000 esclaves furent à un moment ou à un autre sa propriété.Cette fortune repose d’abord sur une vision moderne de l’esclavage : Kervéguen ne vit pas parmi ses esclaves, il les « gère » comme des actifs dans un portefeuille. Il prête de l’argent à des propriétaires ruinés, prend des hypothèques sur leurs biens, et récupère les terres quand les remboursements ne suivent pas. Il achète des esclaves à bas prix à ceux qui pressentent la fin du système, et se positionne pour maximiser les compensations versées par l’État français en 1848. L’abolition ne sera pas une perte pour lui. Elle sera une aubaine.Lorsqu’en 1849, la France décide de dédommager les propriétaires pour la perte de leur « capital humain », Gabriel Le Coat de Kervéguen touche la plus grosse indemnité jamais versée à un particulier dans l’Empire français : plus de 3 millions de francs-or. Cet argent ne sert pas à reconstruire un monde plus juste. Il servira à renforcer son emprise sur l’île, à relancer les investissements, à consolider son système de production. La page de l’esclavage à peine tournée, il devient le maître du système suivant : l’engagisme.L’engagisme, ce sont ces contrats signés à la hâte, souvent dans des conditions opaques, avec des travailleurs indiens, malgaches, africains ou chinois, amenés par bateaux entiers pour remplacer les esclaves affranchis. Les engagés ne sont pas techniquement des esclaves : ils sont liés par contrat pour cinq ans, rémunérés, libres en théorie. En pratique, les conditions de travail, de logement et de santé sont si misérables que beaucoup y laissent la vie. Le système, financé en partie par l’État, enrichit les anciens maîtres sans remettre en question l’architecture du pouvoir. Kervéguen y trouve un nouveau gisement de profit.À partir de 1850, il est au sommet de sa puissance. Il possède sa propre monnaie : les fameux « kervéguens », pièces démonétisées d’Autriche, importées pour être redistribuées aux engagés sur ses domaines. Il siège au conseil général, oriente la politique agricole de l’île, pèse sur les décisions en matière de routes et d’impôts. Son fils Louis-Marie, né en 1831, reprendra le flambeau à Paris, où il poursuivra l’œuvre financière familiale. Mais le nom de Kervéguen commence alors à s’estomper. Volontairement ?Le silence autour de cette dynastie n’est pas anodin. Alors que Mme Desbassayns est devenue, à tort ou à raison, la figure honnie de l’esclavage réunionnais, Kervéguen, lui, disparaît des mémoires. Est-ce parce qu’il fut plus subtil ? Parce qu’il n’a jamais revendiqué sa fortune ? Parce que ses descendants, installés en métropole ou dans d’autres colonies, se sont fondus dans la bourgeoisie industrielle française ? Monique Brissot pose la question avec finesse : « Pourquoi n’a-t-on pas retenu ce nom ? Pourquoi, alors qu’il fut la figure la plus puissante de son temps, n’a-t-il laissé aucune trace visible dans l’espace public réunionnais ? »Peut-être parce que le scandale est trop grand. Parce que son histoire renvoie à une forme d’industrialisation de l’esclavage, à une violence froide, comptable, déshumanisée. Parce qu’elle révèle aussi la complicité de l’État, qui, en indemnisant grassement les esclavagistes, a permis la reconversion de leur pouvoir sous des formes plus acceptables.Il est temps aujourd’hui de réintégrer le nom de Kervéguen dans le récit collectif. Non pas pour ériger une nouvelle statue, mais pour dire ce qu’il fut : le grand banquier de l’exploitation humaine, celui qui sut profiter à la fois de l’esclavage, de son abolition, et de sa reconversion. En un mot : un génie de l’accumulation, mais un désastre pour l’humanité.

Kervéguen, le nom effacé d’un empire colonial réunionnais