Aux frontières du chaos : appel à une nouvelle morale de l'ordre

Nous vivons dans une époque où les lignes d’équilibre du monde vacillent. En à peine une génération, la planète est devenue un village hyperconnecté, saturé d'informations, d’échanges et de tensions. La croissance démographique mondiale, les flux migratoires, l'effondrement écologique, les ruptures technologiques et l’explosion des inégalités économiques redessinent brutalement notre horizon.

Ce que nous observons aujourd’hui n’est plus une simple transformation du monde : c’est une accélération vers un désordre global, un chaos que les Anciens auraient nommé par son nom le plus grave : l’Hubris, cette démesure qui défie l’ordre naturel et moral du monde.

Le capitalisme dévoyé : du moteur du progrès à l'instrument de domination

Le capitalisme fut jadis porteur de liberté, d’émancipation, de progrès. Il a accompagné l’essor de la démocratie, permis l’innovation, libéré des forces créatrices. Mais aujourd’hui, il a muté.

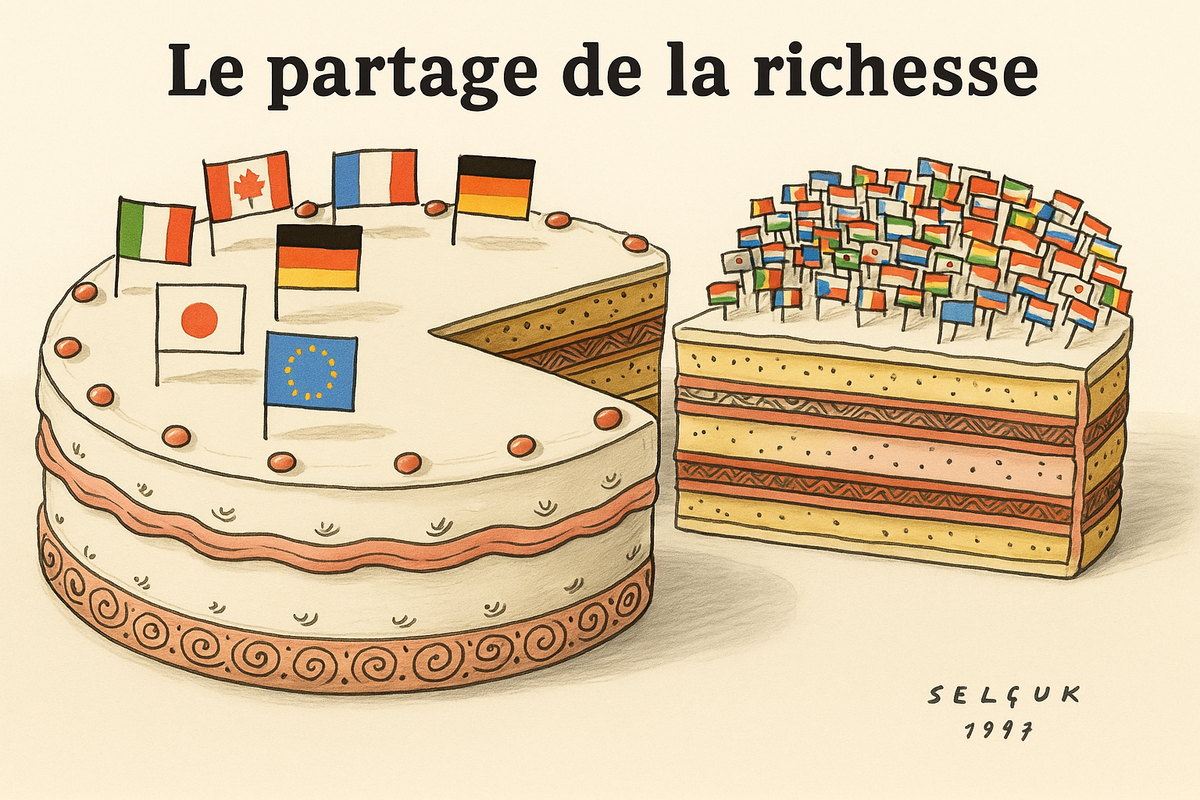

Il n’investit plus dans le travail, ni dans la dignité humaine. Il spécule. Il extrait. Il remplace. L’économie a supplanté le politique. La main invisible du marché s’est faite poigne de fer des marchés financiers, concentrant entre les mains de quelques banques et fonds d’investissement un pouvoir supranational, incontrôlable.

Et tandis que les profits explosent, les corps souffrent et les esprits vacillent. L’intelligence artificielle et la robotisation, loin de libérer l’homme du travail aliénant, le privent peu à peu d’existence sociale. L’homme devient superflu dans une économie qui valorise la machine, pas la personne.

Peut-on critiquer un système dont on bénéficie ?

Lorsque j’exprime mon inquiétude, on me rétorque souvent :

« Tu fais partie des privilégiés. Tu n’as pas le droit de critiquer le système. »

Mais cette objection est absurde. Ce n’est pas parce qu’on est protégé que l’on doit rester aveugle.

On peut bénéficier d’un système tout en dénonçant ses dérives. On peut être riche et vouloir la justice. De même qu’on peut être pauvre et défendre un ordre capitaliste. L’éthique ne dépend pas du revenu.

La conscience, elle, n’a pas de classe.

La disparition d’une morale transcendante

Avec l’effacement progressif du christianisme en Occident, c’est aussi une morale commune fondée sur la charité, la justice et la limite qui s’est effondrée. Non qu’il faille être croyant pour être moral. Mais cette religion, dans ses fondements les plus nobles, a structuré pendant des siècles la pensée de la solidarité, du devoir envers les plus faibles, de la fraternité humaine.

Dostoïevski, inspiré par Nietzsche, l’avait pressenti : « Si Dieu est mort, alors tout est permis. »

Mais Nietzsche, justement, n’appelait pas à l’anarchie morale. Il appelait à inventer une éthique de l’homme debout, une morale immanente et responsable.

Ce vide laissé par la religion n’a pas été comblé par la République. Ni par la science. Ni par la technique. Un monde sans transcendance et sans éthique devient une jungle codifiée, où l’algorithme remplace la loi, et la rentabilité remplace la justice.

Un soupçon interdit : la critique des puissants

Aujourd’hui, il devient presque impossible de critiquer les grandes banques, les multinationales ou la financiarisation du monde sans être immédiatement taxé de complotisme, d’antiaméricanisme, voire d’extrémisme. Le soupçon est retourné contre le soupçonneur.

Pourtant, l’Histoire nous a appris que ceux qui gardent le silence par confort ou peur sont souvent complices des tragédies à venir. En 1942, certains savaient pour les camps. Ils se taisaient. On les accusait d’inventer, d’exagérer, de nuire à l’ordre établi.

Le vrai courage n’est pas dans la connivence, mais dans la parole. Même quand elle dérange.

Notre époque : celle de la démesure

Tout dans notre temps semble illimité :

- la croissance sans fin,

- les profits sans contrepartie,

- la consommation sans conscience,

- la technologie sans garde-fou.

Nous avons rompu l’équilibre. Et c’est cela que les Grecs appelaient l’Hubris : la folie de croire qu’on peut tout défier, tout dominer, sans payer le prix du désordre qu’on engendre.

Ce désordre est aujourd’hui visible :

le dérèglement climatique, les crises migratoires, les tensions géopolitiques, les effondrements sociaux. L’homme, paradoxalement, pourrait bien devenir la première espèce à s’autodétruire en pleine conscience.

Ce qu’il nous faut : ordre et morale

Il ne s’agit pas d’un ordre autoritaire ni d’une morale imposée d’en haut.

Il s’agit d’un ordre juste, d’un équilibre reconquis, d’une morale partagée, fondée non sur des dogmes, mais sur la reconnaissance mutuelle et la dignité humaine.

La fraternité naît de la justice, et la justice est nécessairement égalitaire.

La prochaine révolution ne sera pas idéologique. Elle ne viendra pas des partis. Elle ne sera ni de droite ni de gauche. Elle sera sociale.

Elle sera portée par ceux qui refusent la disparition du lien, de la mesure, de l’humain. Par ceux qui croient encore qu’on peut habiter ce monde autrement.

Si nous ne voulons pas sombrer, il est temps de reconstruire un cap moral.

Et de remettre la puissance au service de la justice.