On dit souvent que la prostitution est le plus vieux métier du monde. Ce truisme, répété à l’envi, semble vouloir suggérer une forme de légitimité née de l’ancienneté. Pourtant, comme le rappelait justement André Comte-Sponville dans une émission de Frédéric Taddéi, le crime est lui aussi aussi vieux que l’humanité — et nul ne songerait à le justifier pour autant. L’ancienneté n’est pas un gage de moralité.

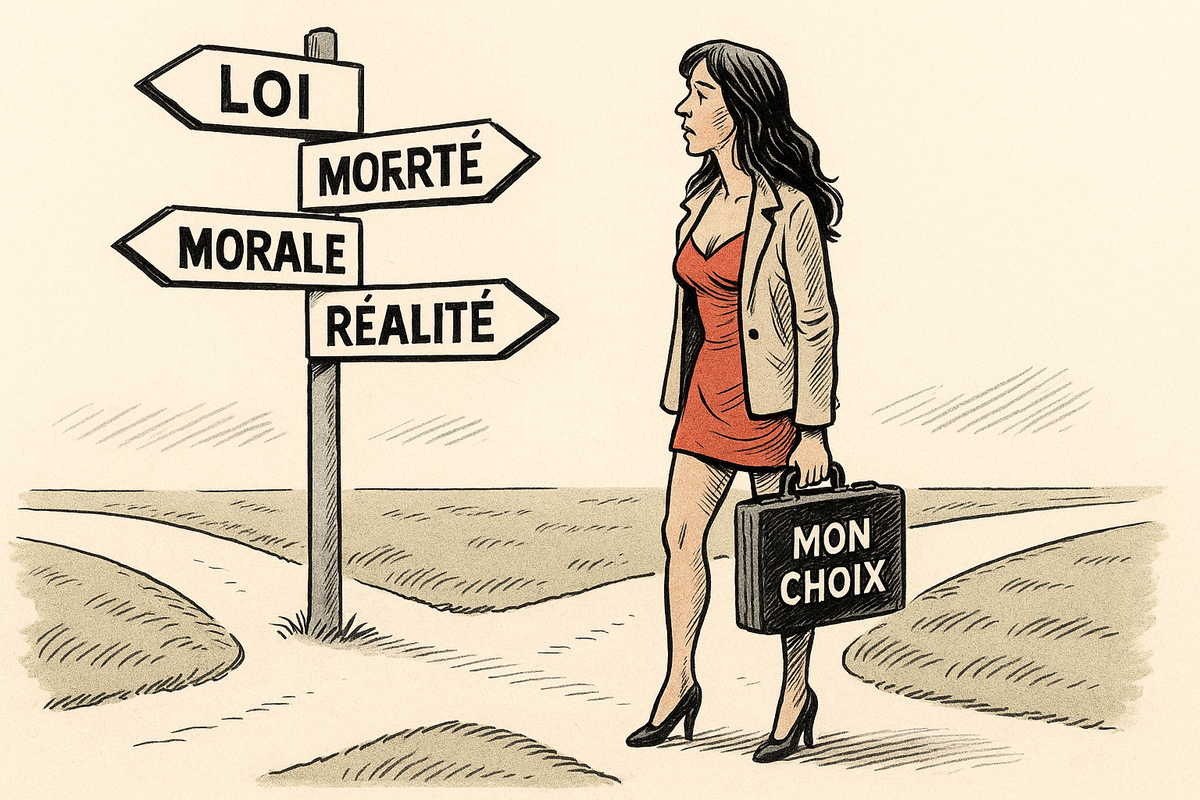

Déjà dans l’« Épopée de Gilgamesh », sans doute le plus ancien récit de l’humanité, une prostituée intervient dans l’éducation du sauvage Enkidu. Le fait est là : la prostitution a toujours existé, comme le vol, le meurtre ou le pouvoir. Mais faut-il la tolérer pour autant ? Ou faut-il, au contraire, accepter qu’il y a des pratiques humaines qui nous résistent, qui ne s’effacent ni par la loi ni par la morale, mais qu’il convient d’encadrer pour qu’elles ne deviennent pas des injustices ?

Je veux être clair : il faut faire une distinction nette entre la prostitution librement consentie et l’esclavage sexuel. L’exploitation, la contrainte, les réseaux mafieux, les violences doivent être combattus avec une fermeté absolue. Mais lorsqu’une personne — femme ou homme — choisit librement de vendre des services sexuels, sans nuire à autrui, qui peut prétendre lui interdire ce choix ? La loi n’a pas à intervenir dans ce qui relève de la liberté individuelle, à moins de vouloir imposer à tous une morale unique, souvent héritée d’une tradition religieuse que la République prétend avoir dépassée.

Il faut en finir avec cette vision archaïque du corps comme péché. Longtemps, en Occident, l’âme fut valorisée au détriment du corps. Descartes le séparait de l’esprit ; Pascal y voyait une source de honte ; Kant l’associait à l’animalité. Il faudra attendre Nietzsche pour voir apparaître une philosophie du corps, qui affirme que toute pensée est enracinée dans la chair, que nos désirs, nos douleurs, nos pulsions sont la vérité de notre existence. Le corps n’est pas un ennemi de l’esprit : il est sa condition.

Et pourtant, au XXIe siècle, certains progressistes autoproclamés souhaitent interdire la prostitution et criminaliser ses clients. Cette posture moraliste, souvent dissimulée derrière des slogans humanitaires, montre surtout une méconnaissance profonde de la complexité humaine. Elle révèle un temps où l’émotionnel et les jugements sommaires ont remplacé la pensée critique. Nous vivons à l’ère de l’opiniologie, où le ressenti l’emporte sur l’analyse, où l’indignation tient lieu de philosophie.

Oui, il faut traquer sans relâche les proxénètes, les trafiquants, les tortionnaires. Oui, il faut protéger les victimes. Mais non, tous les clients ne sont pas des criminels, ni toutes les prostituées des victimes. Refuser cette nuance, c’est renoncer à penser.

Notre époque connaît une double misère : sociale et sexuelle. L’une ne se confond pas avec l’autre, mais elles coexistent souvent. Dans un monde où le corps est devenu un objet publicitaire, un outil de performance ou d’exclusion, nombreux sont ceux qui se sentent invisibles, déclassés, inaptes à plaire. Les réseaux sociaux, loin de favoriser les relations humaines, isolent, exacerbent les complexes, multiplient les frustrations. La pornographie et la prostitution apparaissent alors, pour beaucoup, comme les derniers espaces d’accès au désir — fût-il tarifé.

Faut-il mépriser ces pratiques ? Les interdire ? Les diaboliser ? Ou faut-il plutôt les comprendre pour mieux les encadrer, et ainsi en préserver les dimensions humaines ?

Certains veulent supprimer la prostitution en « tuant la demande » : il suffirait, pensent-ils, de pénaliser les clients. Mais que proposent-ils en échange à ceux qui vivent dans l’isolement affectif, à ceux que l’âge, le handicap, la maladie ou simplement la laideur — selon les canons dominants — tiennent à l’écart du désir partagé ? Qui ose encore parler de cette misère sexuelle, si répandue mais si honteuse ?

Le mot « pervers » est aujourd’hui galvaudé. On l’applique à tout comportement sexuel hors norme. Or le pervers, au sens clinique, est celui qui jouit de la souffrance de l’autre. Le client d’une prostituée, a priori, ne cherche pas à nuire. Il paie pour un service, certes intime, mais souvent empreint de respect, parfois même de tendresse. De nombreuses prostituées témoignent de ces rencontres qui relèvent plus de la psychothérapie que de la performance sexuelle.

Si l’on admet que le consentement est libre et éclairé, alors pourquoi faudrait-il interdire cette activité ? Parce qu’elle touche à l’intime ? Parce qu’elle gêne notre conscience ? Parce qu’elle bouleverse nos repères moraux ?

Mais alors, pourquoi vendre ses bras serait-il moins choquant que vendre son sexe ? Dans un monde où le travail est souvent pénible, aliénant, mal payé, où les gestes répétitifs abrutissent des millions de personnes, pourquoi faire du sexe un domaine sacré, intouchable ? Serait-ce parce que, malgré la laïcité affichée, la morale religieuse imprègne encore nos représentations du corps ?

Bien sûr, exercer la prostitution n’est pas anodin. Il y a des risques psychologiques, une possible perte d’estime de soi, un effondrement intérieur chez certains. Ce métier suppose une préparation, un accompagnement, une réflexion profonde. Mais cela relève précisément du consentement éclairé : chacun doit pouvoir mesurer les conséquences de ce choix, en pleine conscience.

L’Allemagne, parmi d’autres, a légalisé la prostitution dans des maisons closes encadrées. Beaucoup de femmes qui y travaillent parlent d’un choix rationnel, ponctuel, compatible avec d’autres activités. Elles y voient une source de revenu, parfois plus digne que des emplois précaires, mal considérés.

À la fin, la vraie question est peut-être celle-ci : qu’est-ce qu’un métier indigne ? Est-ce vendre son corps ? Ou bien vendre son temps pour un salaire de misère dans un entrepôt ou sur une chaîne de montage ?

Et puis, quelle différence entre une libertine et une prostituée ? L’argent ? Ce serait donc l’argent qui souille le désir ? Vraiment ? Est-ce là tout ce qu’il reste de notre pensée ?

Je ne prétends pas détenir la vérité. Mais je refuse les simplismes. Refuser de penser la prostitution autrement que comme une malédiction, c’est oublier qu’elle peut être, pour certains, un soulagement, une échappatoire, un acte d’autonomie. C’est oublier aussi les plus fragiles : les vieux, les handicapés, les esseulés. Eux aussi ont droit au plaisir. Eux aussi ont droit à un peu d’amour, même tarifé.

En étudiant la gérontologie, j’ai été frappé par la proximité entre sexualité et alimentation : deux sources primaires de plaisir, vitales, structurantes. Le nourrisson tète le sein dans une confusion heureuse entre faim et tendresse. La libido naît là, dans ce plaisir total. Supprimer l’accès au plaisir, sans alternative, sans accompagnement, c’est risquer d’ôter à certains leur dernière raison de vivre.

Je suis donc opposé à toute abolition brutale, à toute stigmatisation des clients, à toute diabolisation systématique. Il faut combattre le crime, oui, mais aussi défendre les libertés. Et surtout, il faut penser. Nuancer. Écouter.

Car chacun projette sur la prostitution son histoire, sa douleur, ses fantasmes. Il n’y a pas de réponse simple. Seulement des questions complexes, humaines, terriblement humaines.

Et vous, qu’en pensez-vous ?