Par Didier Buffet

Un seau débordant de goyaviers fraîchement cueillis, petits fruits rouge vif au goût doux-acidulé. Chaque année, à La Réunion, ces baies écarlates attirent les Réunionnais dans les forêts humides des Hauts, tant leur parfum et leur saveur évoquent des souvenirs d’enfance.

Le goyavier marron crépite sous la canopée réunionnaise comme un feu d’artifice rougeoyant. Né sous d’autres cieux mais enraciné dans la terre volcanique de l’île, cet arbuste a su conquérir le cœur des Réunionnais. Son histoire est celle d’une plante vagabonde devenue trésor local : venue du bout du monde, traitée de « peste végétale » par certains, elle est aujourd’hui célébrée chaque hiver austral lors de la Fête des goyaviers. Partons à la découverte de cet arbuste aux fruits délicats, entre poésie et rigueur, botanique et patrimoine, pour rendre hommage à celui qu’on surnomme l’or rouge de La Réunion.

Un arbuste venu d’ailleurs aux fruits écarlates

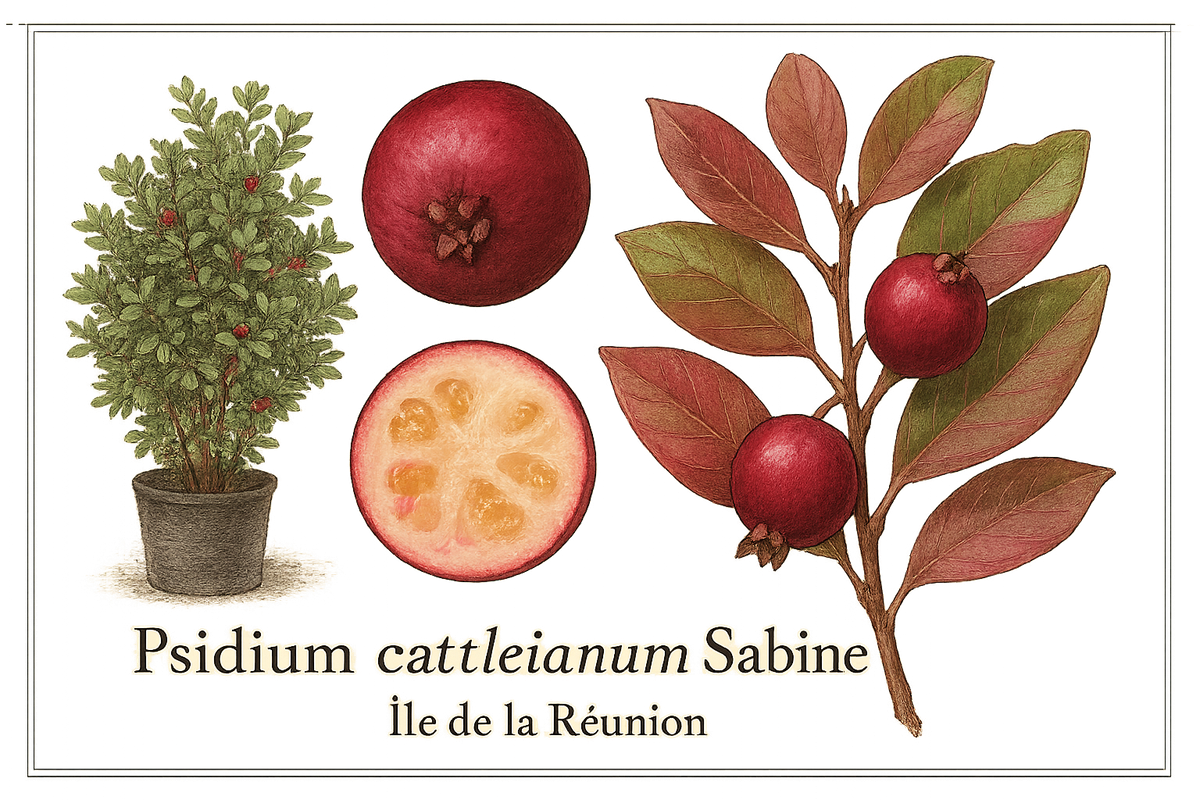

Le goyavier-fraise (Psidium cattleianum), appelé localement goyavier de Chine, est un petit arbuste fruitier de la famille des myrtacées. Contrairement à ce que son surnom pourrait laisser penser, il est originaire du Brésil – un héritage sud-américain arrivé par les voies de l’acclimatation coloniale. Ce cousin tropical de la goyave commune a été introduit à La Réunion en 1818 pour ses fruits, d’abord cultivé dans les jardins créoles avant de s’échapper dans la nature. Il prospère particulièrement dans les Hauts de l’île, notamment sur le plateau frais et arrosé de la Plaine des Palmistesautour de 1 000 m d’altitude. Là, le climat brumeux et volcanique lui rappelle les montagnes brésiliennes, offrant un terreau idéal à sa croissance.

Botaniquement, le goyavier est un arbuste persistant de 2 à 6 m de haut aux feuilles opposées, épaisses et luisantes. Il produit une floraison blanche aux étamines d’or, donnant naissance à des baies rondes de 3 à 4 cm de diamètre. À maturité, le fruit arbore une robe pourpre rouge et une peau fine et lisse. Sa pulpe blanche, juteuse, dégage un parfum musqué. En bouche, c’est un équilibre de douceur sucrée et d’acidulé vivifiant, concentrant une teneur exceptionnelle en vitamine C – près de 20 fois plus qu’une orange à poids égal. Le fruit se déguste frais, à même l’arbre, malgré ses innombrables petites graines dures, ou se décline en gelées, sorbets, coulis et même en rhum arrangé maison.

Attention à la confusion : en français, on nomme goyave le fruit du goyavier commun (Psidium guajava), plus gros et jaune verdâtre, tandis que goyavier désigne normalement l’arbre. Pourtant, à La Réunion, le mot goyavier est utilisé pour parler à la fois de l’arbuste et de son fruit. Le goyavier réunionnais (Psidium cattleianum) donne de petits fruits rouge vif, alors que la goyave classique offre des fruits bien plus volumineux, à la chair souvent rose ou orange. Ces deux espèces, cousines botaniques, partagent un nom voisin mais présentent un visage bien différent : l’une tapisse les sous-bois de ses baies écarlates, l’autre se rencontre plutôt en vergers ou sur les étals tropicaux. Ne les confondez pas – le charme du goyavier de La Réunion réside justement dans ses fruits de la taille d’une balle de ping-pong, concentrés en arômes, que l’on picore par poignées en saison.

De l’invasion à l’enracinement : le goyavier à La Réunion

Comment ce petit arbre étranger s’est-il imposé dans le paysage réunionnais ? Introduit intentionnellement il y a plus de deux siècles, le goyavier s’est si bien acclimaté qu’il est désormais présent à l’état sauvage dans de vastes étendues forestières. On le trouve en lisière des sentiers, dans les ravines humides et les forêts des Hauts, formant par endroits de denses taillis impénétrables. Son succès tient à sa redoutable efficacité reproductive : il fructifie abondamment dès l’âge de 3 à 5 ans, et ses baies contiennent chacune des dizaines de graines viables. Oiseaux et chauves-souris en sont gourmands et disséminent ses graines aux quatre coins de l’île dans leurs fientes. Mieux, l’arbuste drageonne : ses racines émettent des rejets qui lui permettent de s’étendre en fourrés monospécifiques excluant les plantes indigènes autour de lui. En somme, le goyavier conquiert l’espace sans demander la permission.

Pour ces raisons, les écologues le considèrent comme une espèce invasive prioritaire. On le qualifie volontiers de « peste végétale », au même titre que d’autres exotiques envahissants, car il menace la régénération des forêts natives en privant les jeunes plants endémiques de lumière et de nutriments. Des campagnes d’arrachage ont même été menées dans certaines réserves naturelles pour freiner son avancée. Pourtant, ce tableau à charge mérite d’être nuancé. Aucun arbre de La Réunion n’est véritablement endémique à l’origine : l’île, jadis vierge de toute vie terrestre, n’a vu sa flore colonisée qu’au gré des voyages hasardeux des graines portées par le vent, les oiseaux ou les courants marins. Ainsi, le premier tamarinier des Hauts – cet arbre emblématique des forêts de bois de couleur – serait lui-même issu d’une graine voyageuse arrivée par hasard sur l’île volcanique nue, bien avant l’installation humaine. De même, la majorité des plantes cultivées ou ornementales de l’île (canne à sucre, letchi, jacquier, filaos…) sont des voyageuses naturalisées.

Le goyavier n’est donc qu’un enfant de plus dans cette terre d’adoption qu’est La Réunion. Faut-il le lui reprocher ? À travers l’analogie de la population humaine de l’île – métissage de peuples venus d’Europe, d’Afrique, d’Asie et de Madagascar – on saisit que l’identité réunionnaise elle-même est un patchwork d’héritages venus d’ailleurs. Pointer du doigt le goyavier comme intrus absolu semble alors bien ingrat, quand cet arbuste donne tant en échange. Comme l’affirme avec malice le naturaliste Raymond Lucas, « il n’existe qu’une seule peste sur Terre, c’est l’homme, pas les plantes ». En effet, qui a propagé ces espèces invasives aux quatre coins du globe sinon l’être humain, souvent animé de bonnes intentions ? Le vrai défi est d’apprendre à vivre avec ces espèces naturalisées, en maîtrisant leur impact plutôt qu’en espérant les éradiquer complètement.

De la cueillette sauvage à la fierté locale

Cueilleurs à la Plaine des Palmistes, portant fièrement des seaux remplis de goyaviers. Entre amis ou en famille, “aller bat karé goyavier” – partir en cueillette improvisée – est un rituel joyeux qui marque la saison fraîche à La Réunion.

Longtemps considéré comme un fléau par les forestiers, le goyavier est simultanément un fruit chéri du grand public réunionnais. Les agriculteurs de la Plaine des Palmistes, loin de le maudire, ont appris à le dompter et à le valoriser. Sur ce plateau des Hauts-Plateaux de l’Est, 80 % de la production de goyaviers de l’île est aujourd’hui récoltée dans de véritables vergers organisés. Une coopérative locale (l’association « Nout’ Goyavier ») fédère les planteurs pour uniformiser les méthodes de culture et de cueillette, garantissant des fruits de qualité cueillis à pleine maturité, sains et cultivés dans le respect de l’environnement et du droit du travail. À l’orée de l’hiver austral (fin avril à fin juillet à Bébour), lorsque les goyaviers commencent à rougir sur les branches, c’est l’effervescence : la saison de cueillette démarre et toute la Plaine s’anime au rythme de ce petit fruit rouge.

Pour de nombreux Réunionnais, le goyavier évoque des souvenirs d’enfance impérissables. On se rappelle les excursions en famille bat karé dans les bois de Bois Ozoux ou de Bébour, les rires et les mains poisseuses de jus rouge après avoir chapardé les baies les plus mûres sur l’arbre. Entre amis, on organisait des concours de celui qui remplirait son seau le plus vite, quitte à grimper sur les arbustes. Les plus gourmands se faisaient surprendre à déguster la moitié de leur cueillette en chemin, s’arrêtant pour savourer une poignée de fruits à l’ombre des fougères arborescentes. Chaque année, La Réunion fête son goyavier : depuis les années 1980, la commune de la Plaine des Palmistes organise la Fête des Goyaviers, rendez-vous familial où l’on célèbre « l’or rouge » local. Stands de confitures, de sirops, de pâtisseries au goyavier, concours du plus gros mangeur ou du meilleur rhum arrangé au goyavier – tout un folklore s’est développé autour de ce fruit, signe de l’attachement affectif de tout un peuple à cette petite baie rouge venue d’ailleurs.

Ce paradoxe est remarquable : la “peste” d’hier est devenue le patrimoine d’aujourd’hui. L’arbuste honni pour son exubérance sauvage est aussi un arbre fruitier entretenu avec soin par les agriculteurs, une ressource économique et identitaire. La Réunion, île intense aux mille métissages, a apprivoisé le goyavier et l’a intégré à son paysage culturel. Le terme de « goyave marron » – qu’on utilise parfois en créole pour le distinguer de la goyave classique – illustre bien ce statut ambigu : marron comme sauvage, non cultivé, mais désormais indissociable du terroir local, tout comme le bois de pomme ou le chouchou (christophine) introduits eux aussi il y a bien longtemps.

Du fruit au verre : la crème de goyavier, une innovation engagée

Si le goyavier a conquis les papilles, il lui restait à conquérir… les verres. C’est l’idée audacieuse que j'ai eu, Réunionnais de cœur, au carrefour de deux terres qui me sont chères : La Réunion et la Bourgogne.

En 2018, j'imagine un projet original : créer une crème de goyavier inspirée de la crème de cassis, emblème liquoreux de sa Bourgogne natale. Pourquoi ne pas faire entrer ce fruit rouge emblématique dans le cercle des liqueurs d’exception, comme le cassis de Dijon ou la framboise d’Alsace ? Après tout, le goyavier n’est-il pas lui aussi un concentré d’arôme, d’histoire, et d’attachement populaire ?

L’idée germe d’autant plus naturellement que le goyavier, aussi aimé soit-il, reste un fruit fragile. Sa peau fine, sa pulpe délicate et son cycle court le rendent difficile à conserver ou à exporter. Les producteurs de la Plaine des Palmistes, qui concentrent l’essentiel de la culture du goyavier à La Réunion, le savent bien : les aléas climatiques comme les cyclones peuvent anéantir une saison, et l’excédent de fruits en pleine maturité devient vite invendable. La transformation en crème de fruit permettrait de stabiliser la production, d’élargir les débouchés économiques, tout en valorisant un produit patrimonial dans une forme innovante.

Avec mon association Alig'Oté ne s’est pas contenté d’un rêve : il a initié une recette fidèle à la tradition : macération mono-infusion, dosage précis du sucre, équilibre subtil entre acidité et rondeur du fruit. Deux versions sont en cours de développement : une à 15°, parfaite pour les apéritifs, et une plus intense à 18°, idéale pour la dégustation pure, ou les desserts raffinés.

Mais l’ambition ne s’arrête pas à la bouteille. Ce projet s’incarne dans un cocktail inédit, poétiquement baptisé Ker Monge. Le mot "Kir" étant déposé, le mot "Ker" le remplace dignement. En créole réunionnais, ker signifie cœur. Quant à Monge, il rend hommage à Gaspard Monge, grand savant bourguignon et ministre de la Marine sous la Révolution française, qui fit rebaptiser l’île Bourbon en île de La Réunion en 1793. Le Ker Monge, c’est donc la réunion des cœurs et des terres, entre un fruit péi transformé à la façon bourguignonne et un clin d’œil à l’histoire républicaine et universaliste de l’île. Servi bien frais, en kir tropical, ce cocktail devient un pont sensoriel entre deux géographies et deux mémoires.

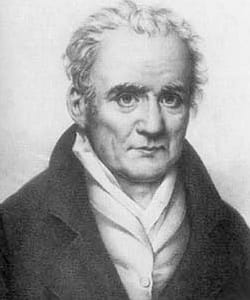

Gaspard Monge : une Réunion née d’un nom

Il est juste de rappeler le rôle de Gaspard Monge (1746–1818) dans l’histoire de l’île. Mathématicien de génie, fondateur de la géométrie descriptive, Monge fut aussi un homme d’action politique pendant la Révolution. En 1792, alors qu’il est ministre de la Marine et des Colonies, il propose à la Convention nationale de débaptiser l’île Bourbon, nom hérité des rois de France, pour la renommer île de La Réunion, en hommage à l’union des patriotes et des fédérés ayant renversé la monarchie. C’est une décision symbolique forte, un acte d’émancipation et de réinvention, qui lie dès lors l’île à l’idéal révolutionnaire de liberté et d’égalité.

Donner le nom de Monge à un cocktail péi, c’est rappeler cette filiation républicaine, ce geste d’unité fondatrice. Et c’est aussi redonner à l’histoire de France ses racines géographiques oubliées, là où Bourgogne et océan Indien se croisent, là où une île fait sienne une mémoire venue d’ailleurs, sans rien perdre de son identité.

Une marque pour protéger, un terroir à faire vivre

Didier Buffet n’a pas déposé la marque Crème de Goyavier pour en faire une affaire personnelle. Son objectif est collectif : protéger cette appellation, empêcher les détournements industriels, et garantir que la crème de goyavier restera fidèle à son terroir, à ses producteurs et à ses origines. C’est dans cette logique qu’il milite pour une Indication Géographique Protégée (IGP) autour du goyavier de la Plaine des Palmistes. Une telle IGP permettrait de certifier que les fruits proviennent exclusivement de cette région, cultivés dans des conditions spécifiques à ce microclimat d’altitude, et transformés selon des méthodes artisanales et durables.

Ce serait une chance économique pour les planteurs locaux, une manière de valoriser leur travail, de stabiliser leurs revenus, et de diversifier les usages du fruit. Car au-delà du jus et de la confiture, il y a place pour la crème, le vinaigre, le sorbet, ou même une gamme cosmétique à base d’extraits antioxydants du fruit. En protégeant le goyavier, ce n’est pas un produit que l’on sauve, mais un écosystème humain et paysan, fait de savoir-faire, de résilience, et de fierté.

Redonner ses lettres de noblesse au goyavier

On l’a dit « invasif ». On l’a nommé « peste végétale ». On l’a même arraché à coups de pelles dans certaines zones protégées. Et pourtant, le goyavier est l’un des arbres les plus aimés de La Réunion. Il n’a pas demandé à venir : on l’a planté. Il n’a pas volé la place d’un autre : il a poussé là où les conditions le permettaient. Et surtout, il a su se rendre utile, généreux, familier, au point d’entrer dans les souvenirs les plus tendres de toute une île.

Comme l’a dit Raymond Lucas, spécialiste des plantes de La Réunion : « Il n’existe qu’une seule peste, c’est l’homme. Pas les plantes. » En affirmant cela, il redonne à la flore son droit à l’existence. Le goyavier n’est ni coupable, ni innocent. Il est vivant, et il a trouvé dans la terre volcanique de La Réunion un nouvel horizon.

Aujourd’hui, grâce à l’initiative Ker Monge, ce fruit péi peut devenir un symbole positif d’une agriculture réunionnaise tournée vers l’avenir : de la forêt à la flûte à cocktail, de la cueillette sauvage à l’économie locale. Le Ker Monge n’est pas un produit de plus. C’est une déclaration d’amour à un fruit trop longtemps méprisé, un hommage aux savoir-faire croisés, et une promesse pour les générations futures.

À La Réunion, chaque baie rouge porte en elle l’écho d’un peuplement, d’un métissage, et d’une mémoire. Il est temps de faire du goyavier non plus un problème, mais un patrimoine.