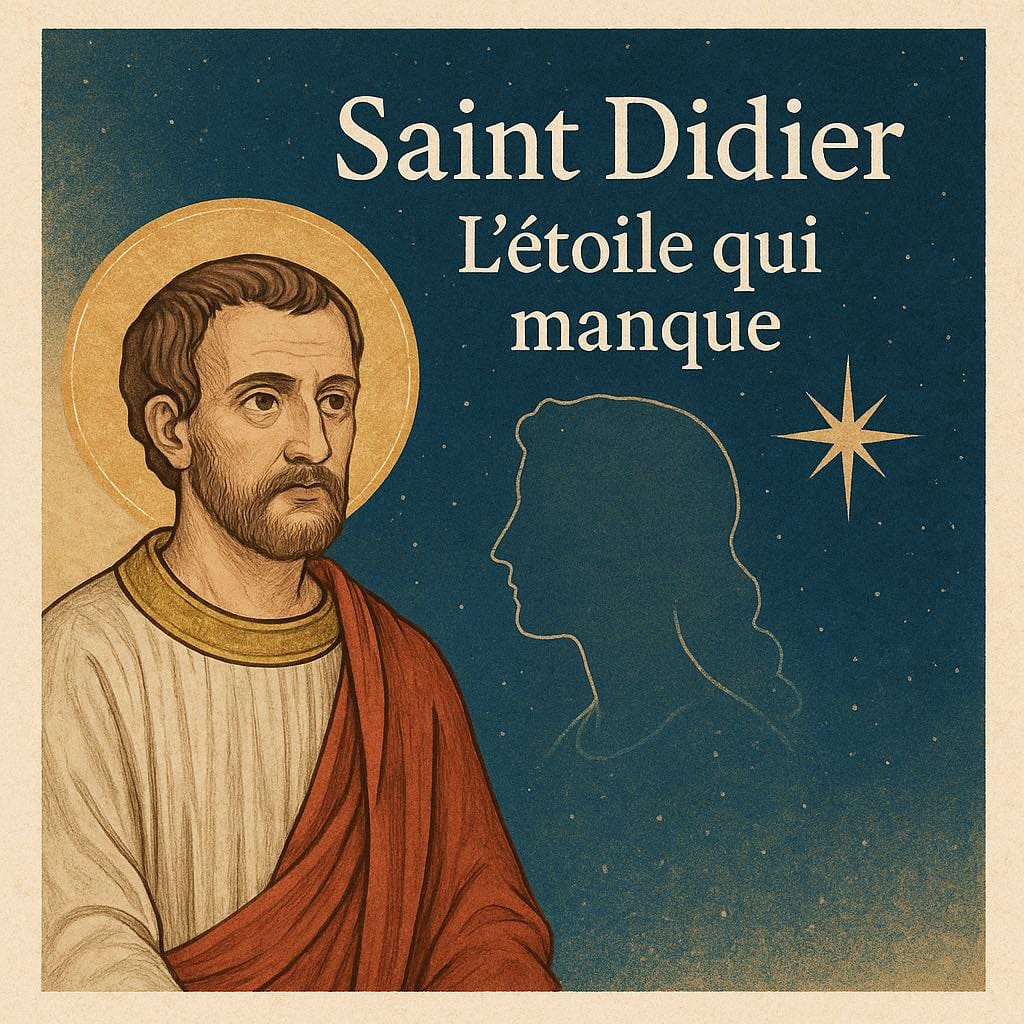

Saint Didier, l’étoile qui manqueUne fois par an, on célèbre les Didier. Ce prénom ancien et discret vient du latin Desiderius, “désiré”. Mais derrière ce mot se cache une racine plus profonde : desiderium. Un mot rare, puissant.

Il exprime le manque, la nostalgie, l’aspiration vers ce — ou celui — qui n’est plus là. Une étoile manquante dans un ciel autrement parfait.Ce sentiment, la légende grecque de Dibutades l’a figé dans l’argile. Sa fille, amoureuse d’un jeune homme condamné à partir, traça son profil sur un mur à la lueur d’une lampe. Son père, ému, façonna cette silhouette en argile et la fit cuire. C’est ainsi que serait né le premier bas-relief.

Une tentative bouleversante de retenir ce qui s’échappe, de rendre présent ce qui va manquer.Des siècles plus tard, un autre Didier illustre ce desiderium devenu combat : saint Didier, évêque de Vienne, homme de justice et de lettres, victime des intrigues de la reine Brunehaut.

Il meurt assassiné pour avoir dénoncé l’abus et défendu les innocents. Il laisse, non une sculpture, mais une empreinte morale. Lui aussi voulait préserver ce qui est précieux.Face à desiderium, les anciens Latins avaient un mot : consideratio. Venu de cum (“avec”) et sidus (“étoile”), il signifiait littéralement : “être avec les étoiles”.

Mais plus encore, considerer, c’est remettre quelqu’un ou quelque chose dans son ciel. Lui rendre sa place dans la lumière. Ce n’est pas seulement regarder, c’est reconnaître, entourer, aimer.Et si, une fois par an, on en profitait pour remettre dans notre ciel intérieur ces visages, ces valeurs, ces absents qui nous manquent — et qui nous construisent ?Même absente, une étoile continue de briller. Il suffit de lever les yeux pour ne pas l'oublier