Un philosophe marqué par la Shoah et l’engagement moral

Vladimir Jankélévitch (1903-1985) est un philosophe français dont la vie et la pensée ont été profondément marquées par la Seconde Guerre mondiale et le génocide des Juifs d’Europe. Issu d’une famille juive russe installée en France, il subit personnellement les lois antisémites de Vichy (il est révoqué de son poste d’enseignant) et doit vivre dans la clandestinité pour échapper aux persécutions nazies.

Ce traumatisme de la Shoah devient fondateur dans son parcours intellectuel et moral : Jankélévitch considère cet événement comme un crime absolu, “inexpiable”, qu’aucune circonstance ne saurait absoudre. Il refuse catégoriquement l’idée d’un pardon ou d’un oubli pour les criminels nazis, estimant que « lorsqu'un acte nie l'essence de l'homme en tant qu'homme, la prescription qui tendrait à l'absoudre au nom de la morale contredit elle-même la morale ». Oublier ou pardonner un « crime gigantesque » tel que la Shoah constituerait, selon lui, un “nouveau crime contre le genre humain”.

Cet engagement moral intransigeant se manifeste chez Jankélévitch par une fidélité indéfectible à la mémoire des victimes et par un attachement viscéral à la justice. Marqué à jamais par “le cauchemar de l’extermination massive qui a failli détruire un peuple entier”, il développe une méfiance à l’égard de toute tentative de minimiser ou de relativiser l’antisémitisme. Il ira même jusqu’à admettre les limites de sa propre philosophie universaliste en refusant, par exemple, de tendre la main à l’Allemagne d’après-guerre – refus de lire les philosophes allemands ou d’écouter la musique germanique – tant le souvenir des crimes nazis le hante.

Veiller à ce que “plus jamais ça” ne devienne pas un vœu pieux est pour lui un impératif catégorique : « Il appelait à la vigilance en des temps où les consciences s’endormaient doucement dans l’illusion du “plus jamais ça !” ». Autrement dit, même après la Libération, Jankélévitch perçoit le danger d’un retour insidieux de la haine et insiste sur la nécessité de rester sur nos gardes.

Par ailleurs, en tant que penseur juif et résistant, Jankélévitch éprouve un attachement profond à Israël, né de la tragédie de la Shoah. Pour lui, l’existence de l’État d’Israël revêt une importance morale et historique particulière : « C’est aussi au nom de cet attachement indéfectible qu’il défendra toujours Israël ». Dans l’immédiat après-guerre et les décennies qui suivent, Israël représente pour beaucoup de survivants et d’intellectuels juifs un refuge et un symbole de renaissance du peuple juif. Jankélévitch partage cette perspective et se montre solidaire de la jeune nation israélienne, sans toutefois renoncer à son regard de philosophe moral sur les événements du monde.

Il s’intéresse également à la nature singulière de l’antisémitisme : lors d’une conférence en 1967, il décrit l’antisémitisme comme une haine paradoxale, née de la ressemblance troublante du Juif avec ses concitoyens combinée à une différence à peine perceptible. L’antisémite reproche en effet aux Juifs d’être à la fois “presque semblables et irréductiblement autres”, une altérité minimale qui déclenche méfiance et hostilité. Cette « différence infinitésimale » ressentie comme un défi nourrit, selon Jankélévitch, la spécificité du ressentiment antisémite.

Ainsi, fort de son vécu et de ses réflexions, Jankélévitch aborde l’après-guerre avec la volonté de démasquer les nouvelles formes que pourrait prendre l’antisémitisme, afin que les leçons de la Shoah ne soient jamais oubliées. C’est dans cet esprit de vigilance morale qu’il va analyser la montée d’un phénomène particulier à partir des années 1960-1970 : l’antisionisme.

Antisionisme : une nouvelle façade de l’antisémitisme selon Jankélévitch

Dès la fin des années 1960, Vladimir Jankélévitch pressent qu’une métamorphose du discours antisémite est en train de s’opérer. Après la création d’Israël en 1948 et, surtout, après la guerre des Six-Jours en 1967, le regard de certains intellectuels et militants autrefois philo-sémites commence à changer. Critiquer ouvertement “les Juifs” étant devenu moralement inacceptable dans l’Europe d’après Auschwitz, c’est désormais via Israël que se focalisent les hostilités. Jankélévitch comprend très tôt que l’antisionisme offre à la vieille haine anti-juive un déguisement plus présentable.

Autrement dit, l’opposition systématique à l’existence d’Israël ou au projet sioniste sert de prétexte commode pour continuer à attaquer les Juifs, mais sous couvert de débat politique légitime. En 1971, Jankélévitch formule de manière frappante cette intuition. Avec son ironie mordante, il décrit l’antisionisme comme une “incroyable aubaine” pour les antisémites, car il leur donne bonne conscience et respectabilité : « L'antisionisme est l'antisémitisme justifié, mis enfin à la portée de tous. Il est la permission d'être démocratiquement antisémite ».

Jankélévitch poursuit son propos en dévoilant le ressort pervers qui se cache derrière certains discours antisionistes extrêmes : « Et si les Juifs étaient eux-mêmes des nazis ? Ce serait merveilleux. » Par cette phrase provocatrice, il met en lumière une comparaison odieuse qui commence à poindre à l’époque (et qui malheureusement perdure de nos jours) : assimiler les Juifs – à travers l’État d’Israël ou le mouvement sioniste – aux bourreaux nazis.

Pourquoi une telle comparaison serait-elle “merveilleuse” du point de vue de l’antisémite ? Parce qu’elle inverse les rôles et fournit une justification morale à la haine anti-juive. Si l’on parvient à convaincre l’opinion que “les Juifs font aux autres ce que les nazis leur ont fait”, alors les Juifs perdent leur statut de victimes pour endosser celui de bourreaux – il deviendrait presque vertueux de les combattre.

Jankélévitch dénonce ici l’hypocrisie d’un discours qui prétend défendre les droits de l’homme tout en niant au peuple juif son droit le plus élémentaire : celui d’exister. Sous couvert de critiquer Israël, certains en viennent à souhaiter la disparition de l’État juif, voire à diaboliser “le Juif” à nouveau. Le philosophe voit dans cette délégitimation de la nation juive une nouvelle mouture de l’antisémitisme traditionnel : un antisémitisme « rajeuni » mais profondément actif.

Pour bien comprendre, il faut définir de quoi l’on parle. Le sionisme est à l’origine un mouvement politique et historique visant à l’établissement d’un foyer national juif en terre d’Israël (aboutissant à la création de l’État d’Israël en 1948). S’opposer au sionisme, dans sa version extrême, ce n’est pas simplement critiquer telle ou telle politique du gouvernement israélien : c’est contester la légitimité même de l’existence d’un État juif.

Or, aux yeux de Jankélévitch, refuser aux Juifs le droit d’avoir un pays alors qu’aucune autre nation n’est ainsi visée, c’est faire preuve de deux poids deux mesures – un biais motivé par la persistance d’une hostilité envers les Juifs. En un mot, c’est essentialiser le peuple juif comme indigne d’avoir une patrie, et donc renouer avec l’obsession antisémite.

Critiquer un État vs. stigmatiser un peuple : la distinction essentielle

Face à ce constat, il est crucial de bien distinguer ce qui relève de la critique politique légitime et ce qui constitue un dérapage haineux. Jankélévitch lui-même n’a jamais prétendu que toute critique d’Israël équivaut à de l’antisémitisme – il était même capable de nuances. Ce qu’il pointe du doigt, c’est le moment où la critique dépasse le cadre rationnel pour tomber dans la généralisation abusive et l’essentialisation d’un groupe humain.

Critiquer la politique d’un État – fût-il l’État d’Israël – est un droit fondamental dans une démocratie. Ainsi, dénoncer une opération militaire brutale de Tsahal, s’indigner du sort des civils palestiniens à Gaza, ou contester la stratégie d’un gouvernement relève du débat public légitime. Ces positions, de nombreux Israéliens et Juifs à travers le monde les partagent.

En revanche, essentialiser ou condamner une population tout entière à travers ces critiques, c’est franchir une ligne rouge. Par exemple, si la dénonciation d’une bavure militaire se transforme en un discours global accusant “les Juifs” d’être par nature oppresseurs, on bascule clairement dans l’idéologie haineuse. De même, assimiler systématiquement le sionisme à une forme de racisme ou de fascisme revient à délégitimer l’existence même d’Israël.

Jankélévitch mettait en garde contre ce glissement. L’antisionisme fanatique ne se contente pas de critiquer la politique d’un État, il en vient à nier l’existence même d’un État juif. Une telle position fait écho, consciemment ou non, aux vieux mythes antisémites. Un moyen infaillible de repérer ce basculement est l’usage des analogies extrêmes et des théories du complot.

De nos jours encore, on voit dans certaines manifestations ou sur les réseaux sociaux des pancartes comparant la situation en Palestine à celle des Juifs sous Hitler, ou associant l’étoile de David à une croix gammée. De tels parallèles – outre qu’ils sont historiquement aberrants – trivialisent les crimes de la Shoah tout en peignant les Juifs comme les monstres de l’histoire actuelle.

Des échos dans les débats actuels et la nécessité de la vigilance

La réflexion de Jankélévitch sur l’antisionisme n’a rien perdu de son actualité. Bien au contraire. Chaque flambée de violence au Proche-Orient s’accompagne hélas d’une montée des incidents antisémites. Après les tragédies contemporaines, comme l’attaque du 7 octobre 2023 par le Hamas et la guerre qui s’en est suivie à Gaza, on a observé à la fois une indignation légitime et une résurgence de discours haineux visant les Juifs en général.

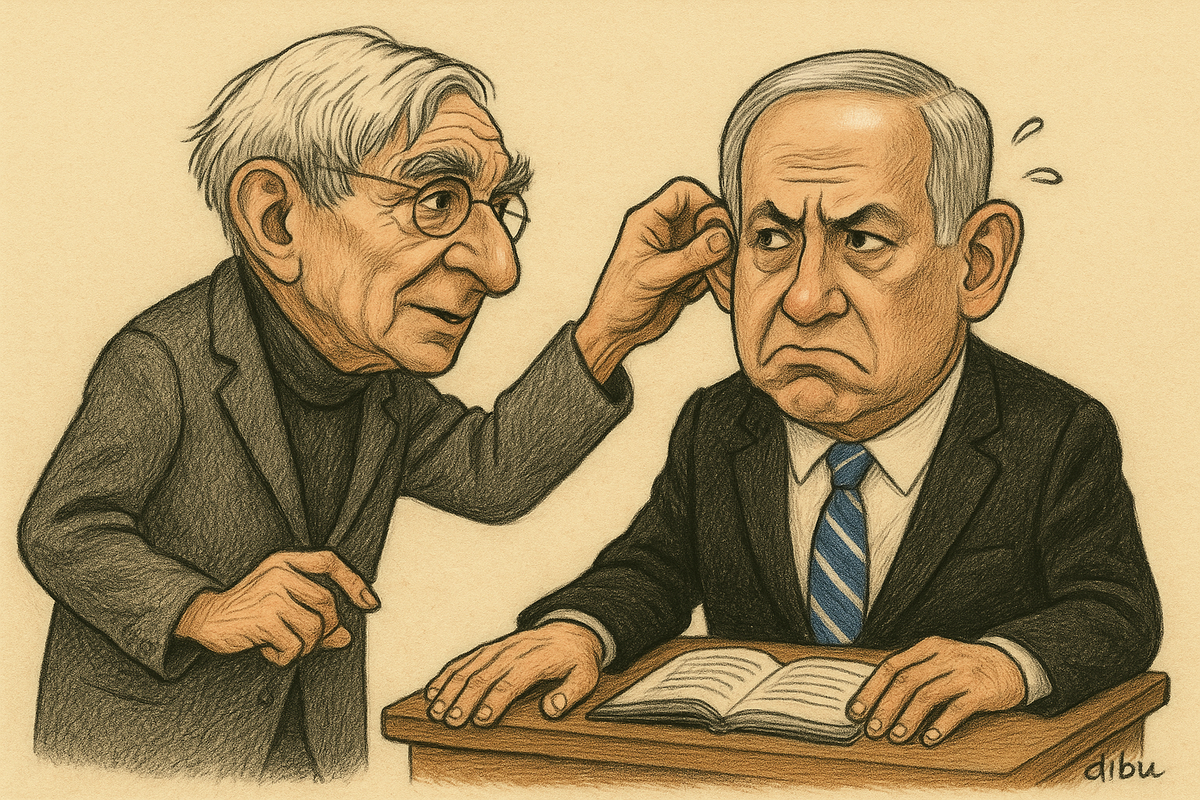

Un antisionisme radical, fortement représenté dans certains cercles, dissimule parfois un antisémitisme actif. Les débats actuels autour de la politique de M. Netanyahou et du sort des Palestiniens montrent combien la frontière identifiée par Jankélévitch peut être ténue.

Son message peut se résumer ainsi : ne pas baisser la garde. Il faut surveiller les discours qui, sous prétexte de défendre une cause noble, commencent à délégitimer un peuple entier. Rester vigilant, ce n’est pas censurer tout débat sur le Proche-Orient, mais en responsabiliser les termes. C’est refuser de tomber dans l’essentialisation, et maintenir notre humanisme.